El otro niño que huía de la guerra

Luis de Castresana. ·

El autor de 'El otro árbol de Guernica', nacido hace cien años en la cuenca minera, dedicó su vida al periodismo, la novela y la pinturaLuis de Castresana (1925-1986), niño del barrio de Ugarte de Trapagaran (entonces San Salvador del Valle), partió un día hacia Bélgica en una expedición ... infantil en la que estaba su hermanita, que iba adherida a su mano. Aquella huida al exilio forzado, como les sucedió a tantos niños y niñas vascos, determinó la vida de Castresana, hombre sensible, dedicado desde los primeros años a alimentar la imaginación, escribir para sobrevivir y curar la soledad y pintar y dibujar espacios y escenarios de sus vivencias. Así pues Castresana no fue un niño más de aquellos que huyeron de la Guerra Civil de 1936, sino el otro niño, aquel que estaba llamado a escribir sin duda el primer libro que llamó la atención dentro del país sobre la existencia y pormenores de la égida de aquellos niños y niñas que vivieron transterrados, que conocieron otra cultura, hablaban y escribían en francés, iban bien vestidos. A su regreso, eran doblemente exiliados, porque en sus pueblos y ciudades eran extranjeros. Animados por sus instructores, en los colegios y residencias de Inglaterra, Francia o Bélgica plantaban un retoño del roble juradero de Gernika.

Y el escritor vizcaíno fue doble víctima de la Guerra Civil porque cuando volvió del exilio, se hizo mayor y escribió su novela 'El otro árbol de Guernica' (1967) no se le comprendió. Le dirigieron endechas, y descalificaciones, como si el novelista fuera el culpable de la guerra, la posguerra y la derrota de los derrotados. A Castresana no se le perdonó que le dieran el Premio Nacional de Literatura, que llevaba el nombre de Cervantes, nominación que venía de la II República, ni que se hiciera una película sobre su novela, ni que los niños llorásemos en el cine. Pero en realidad la novela sirvió para que se comenzara a hablar del drama de Gernika y el bombardeo de 1937 en todo el mundo. Gabriel Aresti, su paisano, fue muy duro con Luis. Pero las críticas también procedían de los más conspicuos franquistas, y tampoco se comprende. En ambos lados se quería una película militante y combativa.

Tal fue el acoso que sufrió Castresana que se vio obligado a escribir un nuevo libro, un ensayo que publicó La Gran Enciclopedia Vasca, más que para interpretar el verdadero sentido de su propia aventura para excusarse, para pedir perdón por algo que no había cometido. Tituló el ensayo 'La verdad sobre el otro árbol de Guernica' (1972). Una joya editorial para explicar literatura e interpretación de textos, con anotaciones y fotografías. Se hizo una tirada especial de tan sólo 600 ejemplares para bibliófilos, y a quien esto escribe le ha correspondido en suerte el 322, ejemplar que encontré en una librería de lance. Firmado por Castresana, que dedicó al País Vasco más líneas y corazón que otros y nunca recibió honores, salvo la insignia del Athletic. Pero Luis no la hubiera cambiado por nada.

Uno de sus ensayos más rigurosos, y que supera a los realizados por Francisco Grandmontagne y José María Salaverría, fue el dedicado al juglar Jose María Iparragirre, también publicado en La Gran Enciclopedia Vasca.

A este honor y querencia de bilbaíno se agarró siempre Castresana para destacar su afecto por la villa, a cuya historia cultural y sentimental dedicó muchas páginas en los periódicos y revistas del tiempo, como 'ABC' y 'Blanco y Negro', pero también en 'El Ciervo' y 'Destino'.

La película sobre la novela, dirigida por Pedro Lazaga, se estrenó en 1969 y fue acogida con aceptación por la sociedad española, sobre todo por ser la primera noticia que se tenía sobre aquellos niños que tuvieron que partir al exilio forzado. Mientras la crítica y algunos intelectuales repasaban el sentido de aquella película, Castresana estaba en otros horizontes y seguía escribiendo, intentando buscar sentido a su propia historia personal.

«Libro puro y melancólico»

En 1968, el diario 'Le Monde' calificó la novela como una de las obras más importantes de las publicadas en España tras la Guerra Civil. Tras llevarse al cine emocionó a gentes bien distintas, desde el alcalde franquista de posguerra, José María Careaga, hasta Dolores Ibárruri, 'Pasionaria'. Para su autor pretendía ser una novela de paz y no de guerra. «Yo tenía la necesidad -escribió-, la verdadera necesidad, de escribir un libro puro y melancólico sobre una guerra que a todos nos había hecho sangrar en carne viva». Por eso publicó en 1972 'La verdad sobre El otro árbol de Guernica', en el que justifica el tratamiento de la novela e insiste en su carácter apolítico, su fe en Dios y su consideración de la mística como aspiración suprema del hombre.

Como a tantos jóvenes escritores, Baroja le dijo a Castresana que si quería dedicarse a este oficio debía irse a Madrid, «y ponerse a la fila». Pero, aunque pasó tiempo fuera de Bilbao, tuvo una relación constante con la ciudad. También con el pueblo donde nació y donde está enterrado, en el cementerio de La Arboleda, «el más alto de Bizkaia». En su tumba hay una estela en Néstor Basterretxea, que aunque no le conocía accedió sin dudar a la petición de sus amigos. «Él fue un niño de la guerra como yo», dijo. Trapagaran le recuerda con orgullo y le ha dedicado el calendario de este año con motivo de su centenario.

Su novela 'Adiós' (1969), que es un discurso agónico, está situada en Bilbao. En 1987, a propuesta del periodista Enrique Ybarra, se publicó otra obra suya, 'El sembrador'. Sus novelas 'La posada del bergantín' (1951) y 'Un puñado de tierra' (1952) y sus relatos 'Cuentos del dolor de vivir' (1974) componen su obra narrativa más sugerente y acertada, aunque con la ingenuidad y la obsesión bondadosa de sus retratos y figuraciones. Sin embargo, la obra de Castresana entraña una manera tierna de ver la realidad, sin complicadas referencias pero con el acierto de las narraciones hechas sobre lo verdaderamente vivido.

Pero habría de pasar a la historia como el autor del primer libro que explicaba aquella nostalgia y desgarro de los 'niños de la guerra'. Son muchos los que se han publicado desde entonces sobre este tema, como el de Adrian Bell ('Solo son tres meses. Los niños vascos refugiados en el exilio'; Plataforma Historia), donde se da cuenta de la excursión forzosa de un grupo de niños vascos a Inglaterra en plena Guerra Civil, en 1937, tras la «caída» de Bilbao. Bell detalla los pormenores de la vida de aquellos niños y niñas que fueron confiados por sus familias, como otros que fueron hacia Rusia y otros países, en la creencia de que sólo pasarían tres meses lejos de sus hogares. La historia nos dice que algunos no volverían nunca más, rotos sus vínculos afectivos y emocionales, y con las lágrimas y el cuajo de voz prendido de aquel día en que partieron del Puerto de Bilbao, saludando sin fuerza en sus bracitos llenos de susto y tristeza.

Luis de Castresana, que tuvo por los Baroja -por Ricardo y Pío- un gran afecto, dedicó páginas singulares a retratar costumbres y vivencias de la ría del Nervión. En su libro 'Elogios, asperezas y nostalgias del País Vasco' (1968), donde hace una reivindicación de los hermanos Baroja, incorpora diversos testimonios sobre la vida, costumbres y escenarios de la ría y el mar de Bizkaia. También retrató a algunos bilbaínos de su tiempo y dedicó reportajes a José Miguel de Barandiarán, con quien hablaba en euskera, lengua que Castresana aprendió con verdadero entusiasmo. «Dentro de la ecología bilbaina, Ángel Ortiz Alfau, más que un pájaro chimbo, es un mirlo blanco. Porque en nuestro botxo, donde tanto abundan el sentido reverencial del dinero y los aspirantes a consejos de administración, él es quien más ha hecho para que crezcan las vocaciones literarias a orillas del Nervión». Así hablaba Castresana en 1973.

Pasión por la pintura

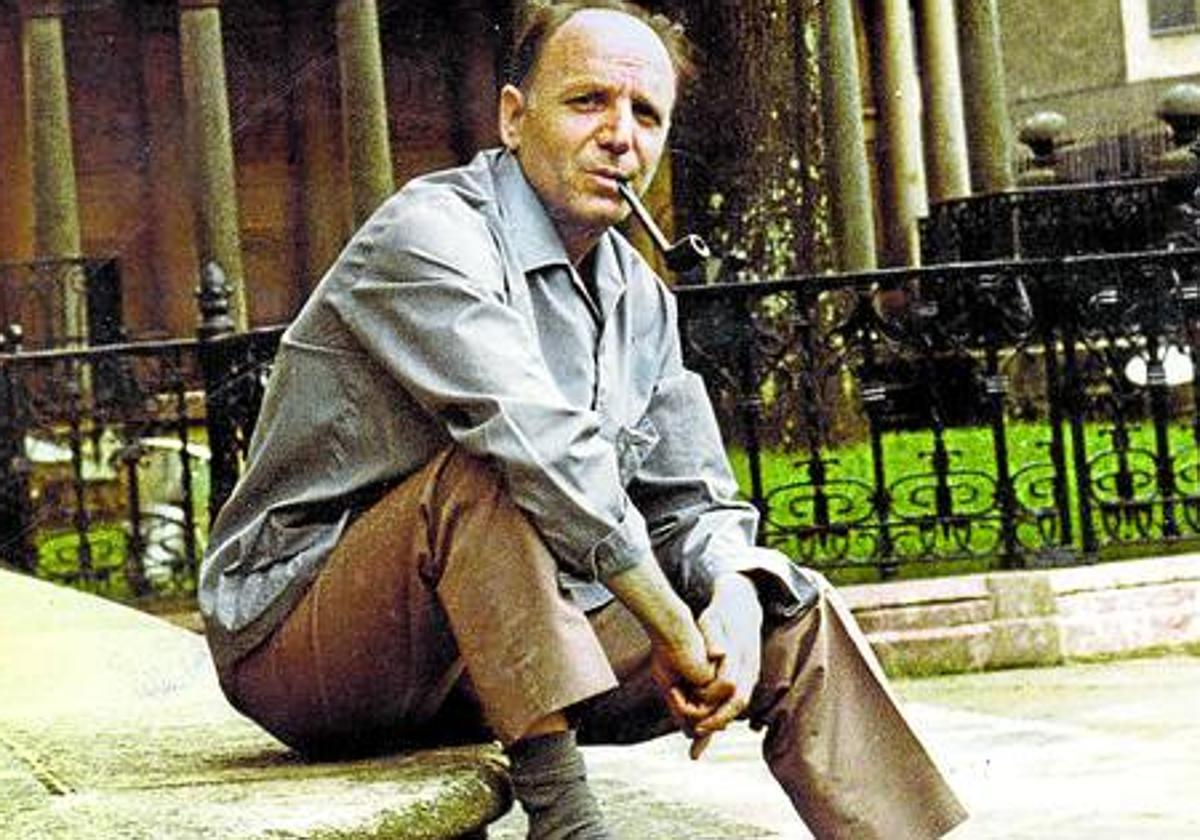

Una de las más celebradas pasiones de Luis de Castresana fue la pintura, el ejercicio del dibujo, disciplina en la que se aplicó con la aspiración de alcanzar algún día la fuerza de la expresión y la delicadeza del maestro Vermeer. Lo hubiera cambiado todo por comprender, según él mismo declaró, qué significaba la obra de Goya, la de Velázquez o la de su admirado maestro holandés. La facilidad para el dibujo le sirvió para hacer verdaderos cuadernos de campo, que conforman una joya y cuyo paradero no conocemos. Uno de sus sobrinos publicó alguna de sus novelas inéditas, pero se desconoce el paradero de su fondo documental. De su pintura hay algunas muestras en museos como el de Bellas Artes de Bilbao (el cartel que aparece en esta página), en cuyo recinto discurrió la vida de Castresana en muchas de sus horas más gozosas, y el de Reproducciones.

Cultivó con especial dedicación el bodegón y en realidad hubiera preferido consagrar su carrera artística a la pintura, para lo que se preparó con rigor. La Gran Enciclopedia Vasca dedicó también uno de sus fascículos a reproducir una muestra de la pintura y los apuntes de Castresana, obra que regaló con mucha generosidad a amigos y personas de la cultura vasca con quien se relacionó, desde los participantes en la revista 'Musas' a los asistentes a las tertulias del café de La Marina. El diálogo con sus paisanos fue otro de sus más fervorosos oficios.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión