Maruja Mallo: Sin sombrero y con rumbo bravo

Desafío. ·

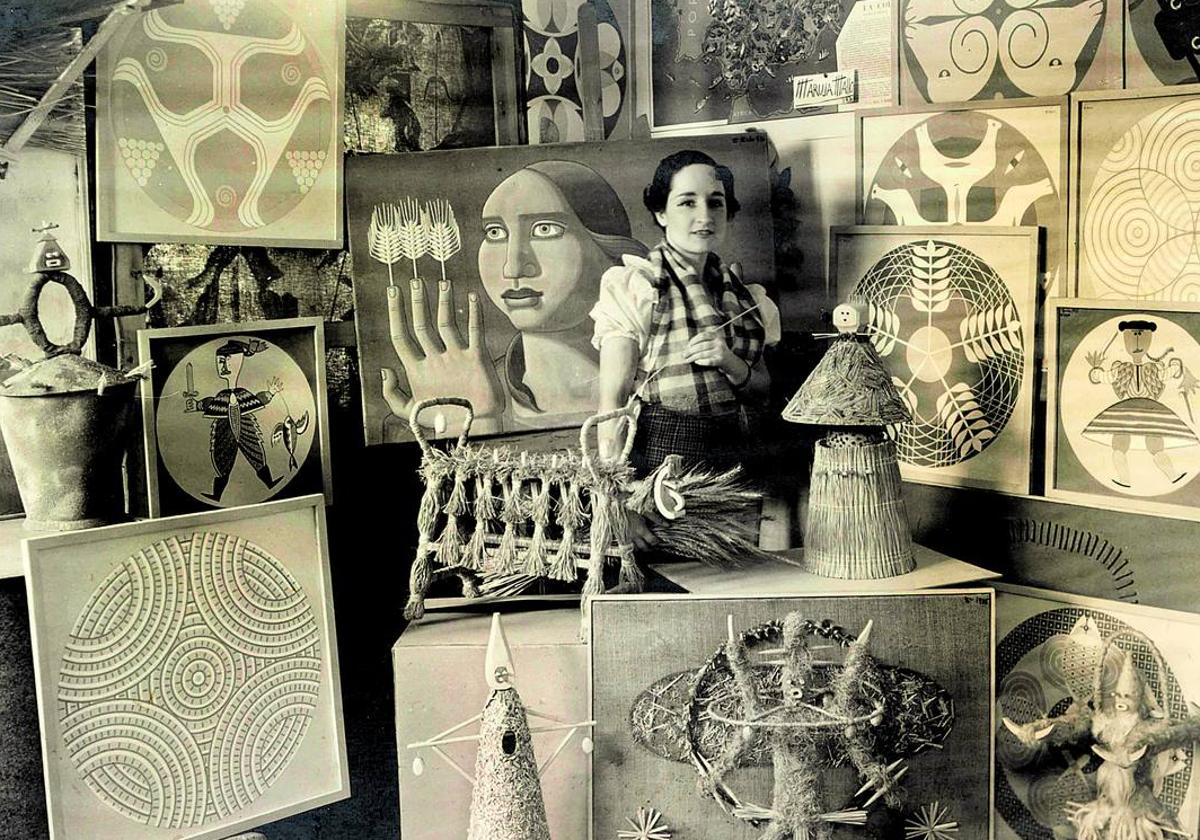

Maruja Mallo rompió los roles establecidos en su época y destacó por su obra y su carácterBegoña Gómez Moral

Viernes, 7 de marzo 2025, 19:54

En Viveiro, el pueblo de Lugo donde nació Maruja Mallo, conviven la costa espectacular, el vigor de centenares de hortensias y los atardeceres de porcelana ... con el recuerdo de un naufragio célebre: el de la fragata 'Magdalena', que durante la noche del 2 de noviembre de 1810 sucumbió con más de quinientas almas a bordo cuando estaba a punto de alcanzar la seguridad del puerto. Casi un siglo más tarde, cuando Maruja vino al mundo en la noche de Reyes de 1902, un bosque de cruces en la playa todavía recordaba que el mar, después de hacer pedazos el barco, había mecido hasta la orilla la mayoría de los cuerpos con la marea del amanecer. Ese paisaje, luminoso y sombrío a partes iguales, se antoja metáfora antepuesta de una generación trastocada por la guerra de un modo difícil de prever cuando, después de crecer en Avilés durante la mitad de sus veinte años, Maruja llegó a Madrid con su familia para ingresar en la Real Academia de San Fernando junto a uno de sus hermanos menores, Cristino, que alcanzaría renombre como escultor. Ambos usaban ya como nombre artístico el segundo apellido paterno, Mallo y dejaban atrás el Gómez González de la partida de bautismo.

«Mire, le voy a ser franco, el primer año suspendo siempre a las señoritas, para ver si no siguen; pero si insisten, las apruebo», le confesaba un profesor de Dibujo de la Academia de San Fernando a una candidata. La anécdota, contada por María Alejandra Zanetta, especialista en la obra de Mallo y autora de uno de los textos en el catálogo de la exposición que -primero en el Centro Botín de Santander y más tarde en el Centro de Arte Reina Sofía- está llamada a restituir a Maruja Mallo el protagonismo que le corresponde, da una idea de las dificultades que -entre lo cómico y lo atroz- aguardaban a las mujeres que intentaban dar un paso fuera de los roles establecidos.

En el ambiente de la prestigiosa escuela de arte y de la Residencia de Estudiantes -'La resi'- Maruja frecuentó a Concha Méndez, Gregorio Prieto, Margarita Manso, Luis Buñuel, María Zambran... Con Rafael Alberti tuvo una tormentosa relación durante cerca de cinco años. Pero fue Salvador Dalí, quien, obligado a repetir curso, coincidió con ella en las clases de primer año y acuño más tarde la definición certera y surrealista de Maruja: «mitad ángel, mitad marisco».

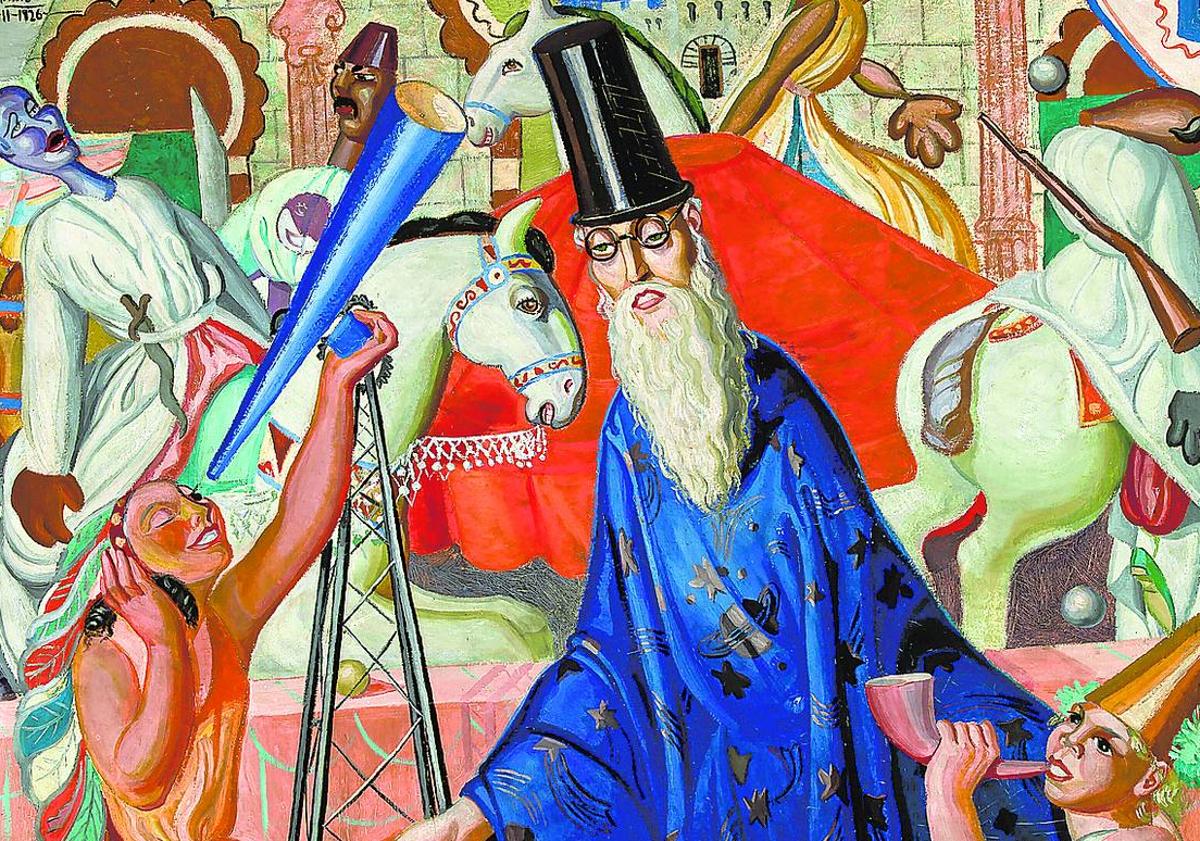

De esos primeros años data 'El mago / Pim pam pum', un cuadro pintado en 1926 e inspirado en Valle-Inclán, gallego como ella. Es difícil no asociar esa túnica azul brillante, esas gafas y ese sombrero alto con el Mago Merlín que protagonizaría la leyenda artúrica interpretada por Disney casi cuarenta años después. Lo que es innegable es que Maruja Mallo mezcló el espectáculo con la crítica social en este cuadro, inspirado en las verbenas madrileñas. Como ella misma explicó, estas «fiestas cósmicas» comenzaron a transformarse en la década de 1920 de fiestas religiosas en celebraciones públicas laicas. Como fondo del cuadro representó el popular juego callejero del Pim pam pum, en el que los participantes lanzaban pelotas para derribar muñecos montados a caballo.

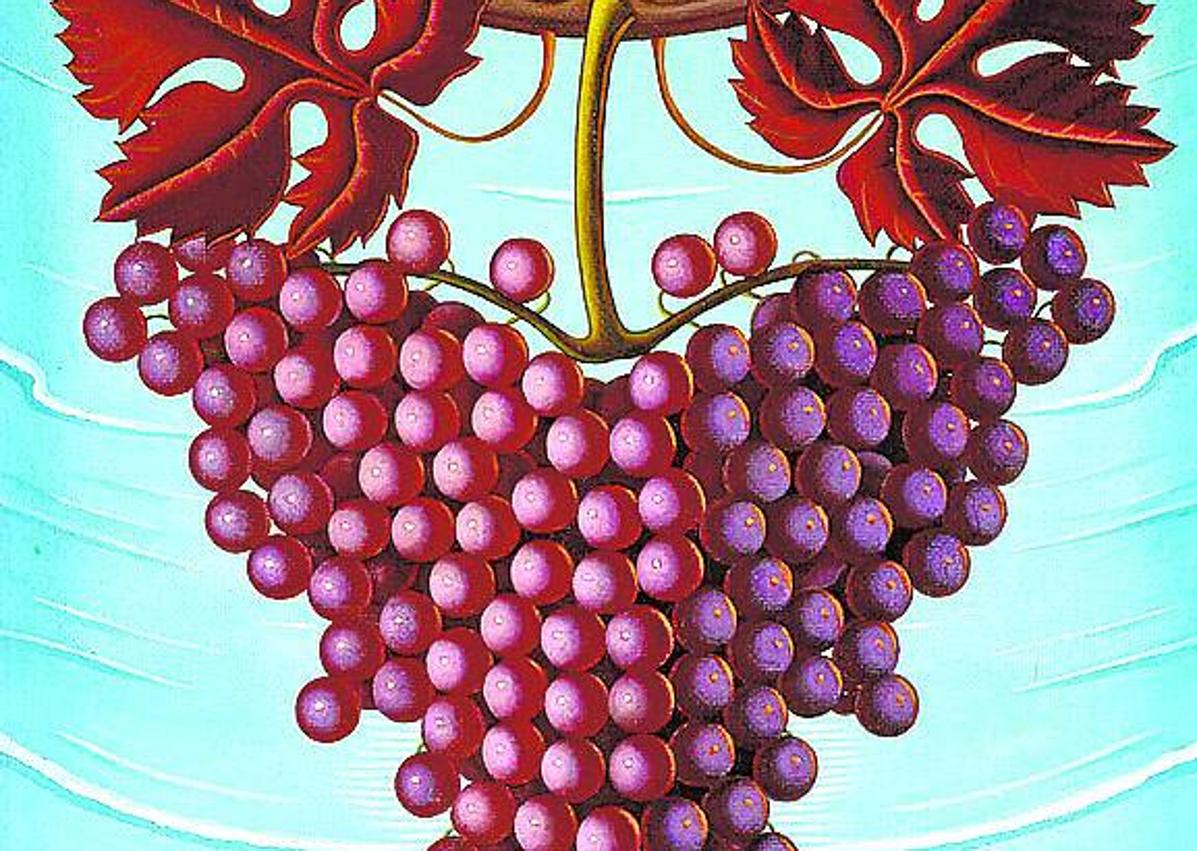

De ese primer periodo es también la serie 'Cloacas y Campanarios', cercana a los planteamientos de la Escuela de Vallecas. A lo largo de toda la década de los años veinte, Mallo compaginó la pintura con el trabajo para varias publicaciones literarias y portadas de libros. En la sede de la Revista de Occidente se celebró una sola exposición y fue suya, tal era la admiración de Ortega y Gasset por su obra.

Por las mismas fechas de esa primera exposición individual también fue miembro destacado de 'Las sinsombrero'; un grupo, un movimiento, una actitud y, sobre todo, un desafío fortuito, indefinible, cambiante y algo más que simbólico a las normas de la época. La propia Mallo recordaba cómo había surgido cuando un día se les ocurrió a Federico, Margarita, Salvador y a ella misma quitarse los sombreros porque «congestionaban las ideas». Al pasar por la Puerta del Sol les insultaron «como si hubiésemos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo». Además de la pintora Margarita Manso, Federico era García Lorca y Salvador era Dalí. Años después, en 1932, Ramón Gómez de la Serna publicó en la Revista de Occidente la 'Aventura y desgracia de un sinsombrerista': «Ha llegado el momento de enfocarlo todo con la cabeza descubierta, con lo que, además, se logrará que haya menos calvos». Pero, sobre todo, Gómez de la Serna señalaba que la premisa 'sinsombrero' era «no dejar nunca la cabeza en el perchero, ir con rumbo bravo y desenmascarado por los caminos del tiempo nuevo». Apenas cabe descripción mejor para lo que hizo Maruja Mallo en los años siguientes.

Su carácter, tan distinto del de su hermano Cristino, parecía dotarla de cierto grado de incapacidad para pasar desapercibida. En París, a donde había llegado en 1932 con una beca para estudiar durante un año escenografía y perfeccionar la técnica de diseño teatral, también destacó. Allí conoció a los grandes del momento y el viernes 20 de mayo André Breton, siempre ávido coleccionista, le compró 'Espantapájaros', una de las pinturas expuestas en la galería Pierre (Loeb), el altar iniciático del movimiento surrealista.

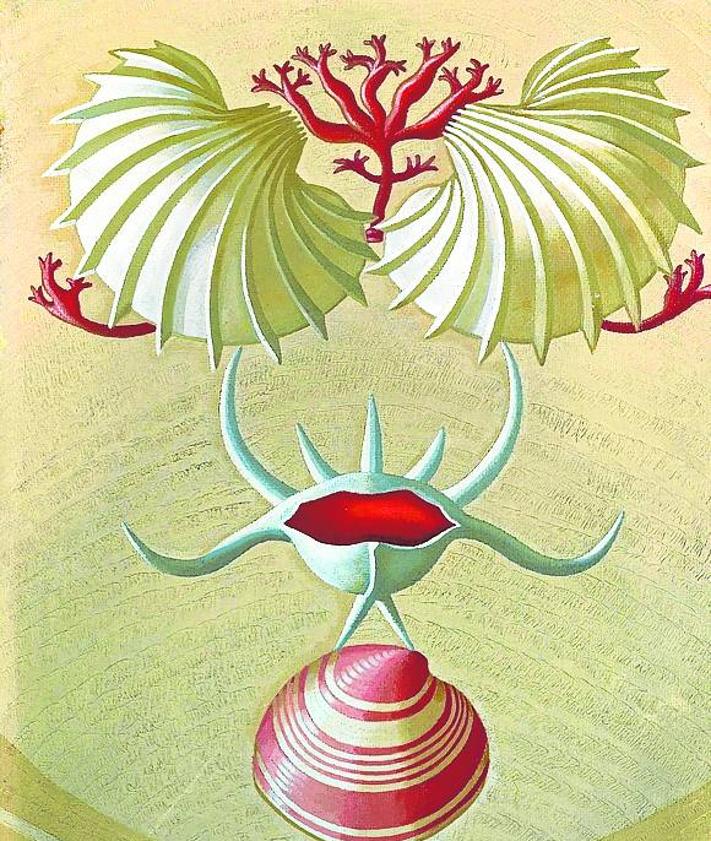

Aunque la pintura, datada en 1930, no se ajusta a las premisas del surrealismo tal y como lo definió Breton, exhibe varios rasgos que sí conectan con el célebre movimiento de entreguerras. La yuxtaposición de objetos aleatorios, a menudo ordinarios, el uso de paisajes oníricos y una especie de caos que resulta del flujo inconexo de los pensamientos, deseos o miedos subconscientes ajenos a cualquier filtro justifican que Mallo declarase que esta serie representa su único y verdadero «momento surrealista».

Por entonces el Surrealismo era aún expresión genuina de un intento por canalizar el inconsciente a través del arte. Manejaba un código visual concebido a partir del deseo subversivo por trascender la consciencia; consciencia que en Europa implicaba el recuerdo de la gran guerra del 14. Mientras tanto, sobre España ya se cernía la del 36. A su regreso de París, Maruja Mallo obtuvo una cátedra de Dibujo en el Instituto de Arévalo. De nuevo en Madrid, continuó la tarea docente en centros como el Instituto Escuela y la Escuela de Cerámica. En el ámbito creativo, es un periodo de vuelta a la naturaleza regida por la matemática y la geometría que dará lugar a buena parte de sus trabajos más característicos, como 'Sorpresa del trigo' o 'Canto de las espigas'.

El comienzo de la Guerra Civil sorprendió a Maruja Mallo cuando se encontraba dando clases en Galicia como parte de su tarea dentro de las Misiones Pedagógicas. La pintora se refugió en casa de unos parientes en Vigo y, poco después, por medio de una invitación de la Asociación de Amigos del Arte de Buenos Aires, pudo obtener un salvoconducto y llegar a Lisboa, donde, con la protección diplomática de la escritora Gabriela Mistral, embarcó con destino a Buenos Aires, dando comienzo a un periplo de veinticinco años.

Una odisea a través de las vanguardias

La vida y el arte de Maruja Mallo representan el viaje de una mujer a través de las vanguardias europeas y el compromiso político para llegar a una forma de arte trascendente y única que todavía guarda revelaciones. Si al principio fue aceptada en vanguardias integradas por hombres cuando pocas mujeres eran siquiera reconocidas como creadoras, en América, su obra segó las amarras que la unían con las tendencias europeas y con su temática de los años treinta. Las incalculables referencias que la alimentaban hasta entonces -desde Luca Pacioli a Matila Ghyka pasando por Zoroastro y las celebraciones estacionales más remotas- se multiplicaron al otro lado del océano hasta desembocar en la búsqueda de una suerte de armonía universal.

En el centro de obras tempranas, como 'La verbena' de 1927, las mujeres, musculares y poderosas, subvierten con su actitud la referencia religiosa que las alas angélicas sujetas a su espalda puedan sugerir. Lejos de ser sujetos pasivos o musas admiradas, la singular representación femenina de Mallo expresa la libertad y autonomía que las mujeres llevan como estandarte en su universo; cualidades ambas que les permiten saltar limpiamente por encima de cualquier tradición.

La sucesión de 'Cabezas', que Mallo pintó sobre todo a lo largo de la década de 1940, reafirma esa manera de entender la figura femenina de los primeros años. La serie, integrada también por cabezas masculinas, no fue concebida como tal ni Maruja Mallo proyectó mostrarlas juntas en su totalidad. Igual que en la exposición que el Centro Botín inaugura en breve, que brindará la oportunidad de ver media docena de ellas en la misma sala, la propia artista mostraba las cabezas en pequeños grupos. En ellas cada mujer se presenta de frente o de perfil; la mirada directa, el uso de las líneas de contorno claras, el contraste de claroscuro y el cuidadoso ajuste del color confieren a las figuras una expresividad totémica que va un paso más allá en la desinhibición de las mujeres de Mallo.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión