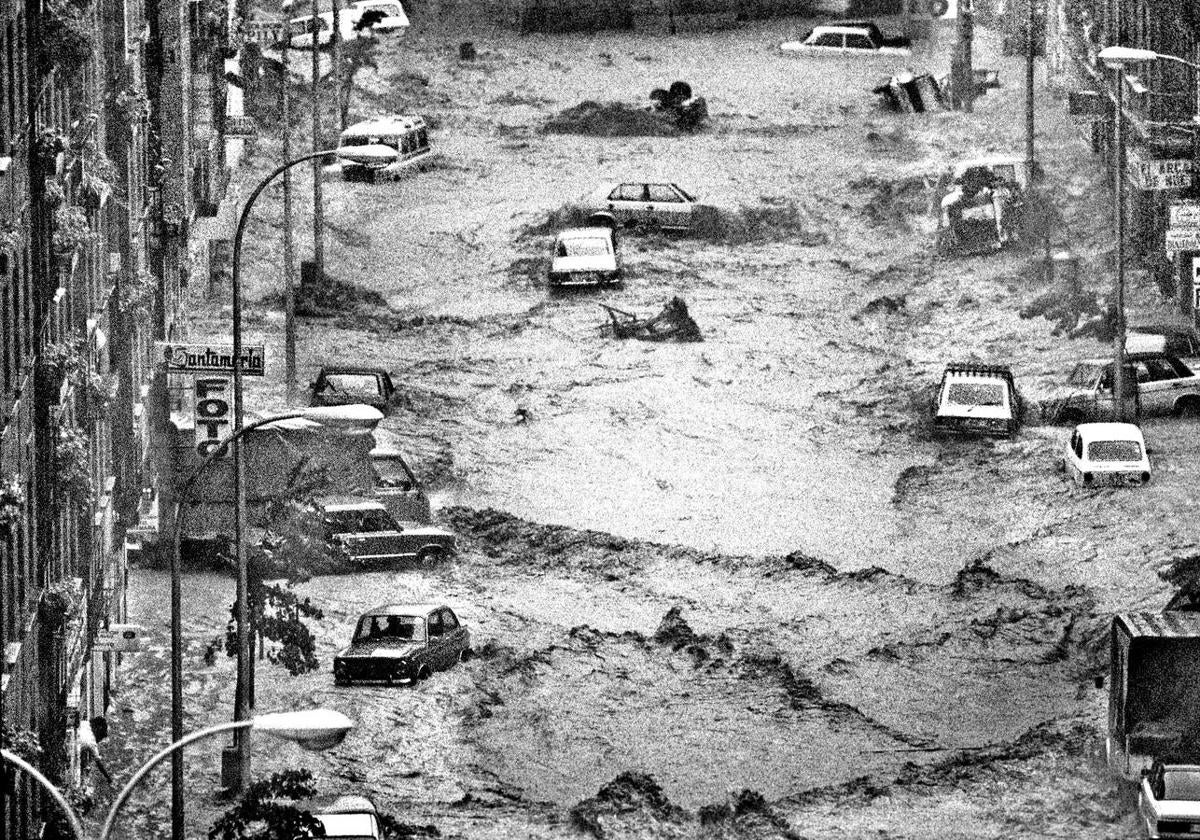

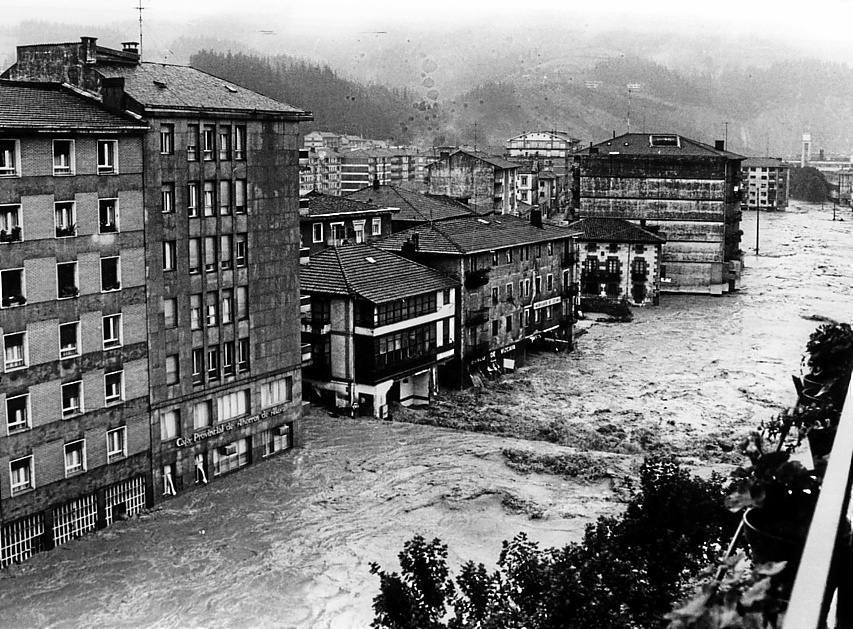

Así resurgieron Bilbao y Llodio del barro

Riada de 1983 ·

Seis cargos públicos de la época recuerdan la «ingente labor realizada» para superar un drama que tuvo «alguna similitud» con ValenciaA las inundaciones de 1983 en Bilbao y Llodio y la catástrofe de la reciente dana de Valencia les separan 41 años. Guardan algunas similitudes ... pero también muchas diferencias. «En la Euskadi de los 80, para saber si había crecido un río tenías que mandar a un trabajador hasta el cauce. Esa persona se buscaba luego la vida para encontrar una cabina pública y avisar al centro de control. Eso, claro, siempre y cuando la fuerza del agua no hubiera arrastrado la regla de metal que hacía de indicador o el temporal no hubiera derribado los postes telefónicos». En aquellos años, no había ni móviles, ni internet ni comunicaciones por satélite. Hoy en día, todos los cursos de agua de cierta entidad del País Vasco cuentan con sensores que reportan su situación en tiempo real. Las cosas han cambiado «una barbaridad», pero hay algún paralelismo con lo sucedido en la capital levantina. Principalmente dos: una precipitación extraordinaria y una necesidad perentoria de levantarse del barro, mirar hacia adelante, reconstruir lo destruido y tratar de sanar lo mejor posible una herida que acostumbra a dejar una profunda cicatriz en la memoria colectiva.

La capital vizcaína y la localidad alavesa afrontaron ese trance hace cuatro décadas. Cargos públicos de dilatada trayectoria, la mayoría de ellos ya jubilados, y afectados recuerdan cómo fue el proceso para sacar al territorio del barro. Un trabajo que supuso una modernización de los servicios de emergencia y las infraestructuras, así como la creación de una nueva red de telecomunicaciones y una agencia de meteorología propia (Euskalmet), partiendo «desde cero». Y todo financiado con un impuesto especial del que pocas ya se acuerdan.

Por empezar por el principio, la falta de información fue clave en la tragedia de 1983. Se ha hablado mucho de las alertas meteorológicas previas a la dana de Valencia, pero en Euskadi, en 1983, «la ausencia de datos fue galopante», recuerda Pedro Anitua. Este alavés era por entonces técnico de Protección Civil del Gobierno vasco. «Recuerdo que aquel día me sacaron de la cama y me dijeron que me pusiera el equipo de agua porque iba a Gipuzkoa». Anitua, que más tarde fue el máximo responsable de las Emergencias en Euskadi, nunca llegó a San Sebastián, porque fue Bizkaia la que se llevó la peor parte. «Todo esto te enterabas de manera muy caótica porque no había información y las comunicaciones eran nefastas».

Noticia relacionada

Los once chefs vizcaínos con estrella cocinarán por Valencia

«Es que, en aquel momento, no sabías ni dónde ni cuánto estaba lloviendo ni cómo bajaban los ríos. No tiene nada que ver con los datos que ahora manejamos», explica José Antonio Aranda, actual director de Euskalmet. Pocos meses después de la tragedia, Aranda fue becado por el Gobierno vasco. Su cometido: estudiar la puesta en marcha de una agencia de información meteorológica en Euskadi para paliar ese déficit. Solo el País Vasco, Cataluña y Galicia cuentan hoy en día con equipos independientes del organismo estatal (Aemet).

Euskalmet vio la luz en 1990 tras un largo embarazo que se empezó a gestar con la riada. «Hicimos un trabajo brutal de automatización. En Madrid había cientos de miles de fichas de datos en papel sin procesar. También empezamos a meter tecnología: los primeros ordenadores, los primeros sensores...». Para Aranda, el valor de tener un organismo propio es que «la información se maneja de forma directa y en tiempo real, ya que contamos con un despliegue muy importante de estaciones». A ello hay que añadir el entramado de relaciones con el resto de instituciones. «El intercambio de información con diputaciones y ayuntamientos fluye de forma constante y es todo un activo».

Tras el desastre, se creó un protocolo de Emergencias especial y una agencia meteorológica propia

La otra gran mejora tras el drama llegó en las telecomunicaciones. «Invertimos en repetidores y en unificar los sistemas. Hoy hay una gran emisora común (con tecnología tetra). Un bombero de Getxo puede hablar, por ejemplo, con uno de Andoain», dice Anitua. Esto agiliza la respuesta. «Si algo bueno tenemos, además, es que en nuestra mesa de crisis, cuando hay una alerta roja, están presentes todas las instituciones, incluida la Delegación del Gobierno». Esa fue otra enseñanza de las inundaciones. La ayuda estuvo bien coordinada. El Ejército, con 10.000 efectivos, se desplegó en Bizkaia con rapidez, aunque instaló sus cuarteles de campaña en Álava, «donde había llovido mucho menos». Alejar la logística del epicentro del desastre fue otra buena decisión.

Y ¿qué paso con el agua potable, uno de los grandes problemas ahora en Valencia? «Bilbao estuvo sin suministro apenas 24 horas», cuenta Pedro Barreiro, actual director del Consorcio de Aguas. Llodio, sin embargo, se tuvo que apañar durante varios días con camiones cisterna y alumbrarse con velas, porque también la electricidad tardó en llegar. Fue una crisis que agudizó el problema de abastecimiento en Ayala y dio origen en 1990 a la creación de la presa Maroño.

¿Con qué dinero se reconstruyeron Llodio y Bilbao? El Consorcio de Seguros aportó el equivalente a mil millones de euros actuales y se pusieron en marcha medidas fiscales especiales. El comercio llodiano fue el más perjudicado. «Menos mal que en 1978 compramos un piso y pusimos allí la asociación. Mientras limpiábamos el barro, tramitábamos las ayudas con la Cámara de Comercio y la de la Propiedad, que vinieron a Llodio a echar una mano», recuerda Adolfo Guerrero, miembro de la asociación de comerciantes llodiana en aquel entonces. «Los seguros apenas nos cubrieron, porque estábamos cerca del río Nervión y nadie nos había avisado de que debíamos incluir esa cláusula en los contratos», agrega. Salieron adelante «gracias a créditos blandos y personales».

¿Fueron las inundaciones el detonante del nacimiento de una nueva ciudad? Hay cierta discrepancia en esto. «Del lodo de la riada no salió el titanio del Guggenheim», opina Ibon Areso, encargado de la rehabilitación del Casco Viejo de Bilbao. A su juicio, el catalizador del cambio fue «la desindustrialización y el paro». Ángel Nieva, al frente de Bilbao Ría 2000, sí le da a la riada un papel central. «Fue el detonante de una transformación muy poderosa».

«Seguimos expuestos»

Y ¿qué sucedió con las infraestructuras? José Tesán, exdecano del Colegio de Ingenieros de Caminos, enumera algunas de las obras que se hicieron para mejorar la resiliencia del Gran Bilbao frente a las gotas frías. «Quizás lo más llamativo fue la corta de La Peña. Se redujo el meandro de la ría y se eliminó el islote de San Cristobal, que hizo de tapón en el 83». Tesán subraya también la retirada del uso portuario de la ría, lo que «ha liberado el cauce de obstáculos», así como la apertura del canal de Deusto, el desvío de arroyos y la inteceptación de cauces en las laderas de Artxanda y Pagasarri. Falta, dice, excavar unos túneles entre La Peña y Olabeaga «para abrirlos como desagüe en caso de necesidad porque, en las circunstancias actuales, una nueva precipitación como la del 83 provocaría aún enormes daños materiales». Esa es una obra de 400 millones.

El Nervión está inmerso en otro encauzamiento que incluye cambiar el puente de Villosa

También hay cosas pendientes en Llodio. El agua se llevó por delante prácticamente todo el casco antiguo de la segunda localidad alavesa y los efectos de la riada aún son visibles. El cauce del Nervión sufre ahora su segunda obra de encauzamiento. Ya se realizó una en los 90 junto a una reconstrucción de varios de los puentes más antiguos, pero aún quedaban viaductos sin remodelar, como el de Villosa.

Y un dato. Todos los entrevistados en este artículo se muestran preocupados ante los efectos del cambio climático. «Hace que lo que antes eran torrentes ahora sean grandes avenidas de agua. Por eso, toda tarea preventiva es poca y hay que redoblar inversiones en ejecutar obras que ayuden contra desastres así», concluye Nieva. «Quizás esta vez no haya víctimas mortales, ojalá, pero seguimos expuestos.», añade Pedro Anitua.

Las 5 lecciones que aprendió Euskadi

-

1

La necesidad de contar con buena información y, si es posible, en tiempo real. Se creó la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet) y se sensorizaron ríos y automatizaron las estaciones.

-

2

Una red «robusta» de comunicaciones es vital para la agilidad de los servicios de Emergencia. También que todas las instituciones, incluido el Gobierno central, estén en la mesa de crisis.

-

3

La conciencia social. Las generaciones que vivieron la riada lo tienen marcado a fuego. Eso ayuda a prevenir. «Uno de los peligros es que las personas y los responsables de Emergencias de hoy olviden o no sean conscientes de lo que fue aquello», dice Pedro Anitua.

-

4

Ordenar bien el territorio. Euskadi empezó a poner trabas a las construcciones en zonas inundables. En Zorrozaurre, por ejemplo, se recrecido la isla dos metros.

-

5

La reconstrucción necesita muchos fondos y de forma urgente. Bizkaia impuso un recargo en el IRPF de hasta el 6% para sufragar la recuperación. Recaudó unos 650 millones de euros extra. El Consorcio de Seguros aportó 948 millones.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión