Se prohíbe dormir al lado de la ría

En 1785 el corregidor Colón de Larreátegui pidió al Ayuntamiento de Bilbao que tomara medidas para prevenir los accidentes y ahogamientos

A finales de mayo de 1785 –no ha quedado constancia de la fecha exacta–, un hombre llamado Alonso Blanco, «vecino de el lugar de Viñuela ... en Zamora», se ahogó «naturalmente» «en la Ría, en la Plaza pública» de Bilbao. Dos parientes y un amigo, paisanos suyos, «presos en la cárcel de esta dicha villa», fueron puestos en libertad «sin causa alguna» y se les ordenó que dispusieran «en el modo que mejor les parezca del entierro del citado Alonso». El auto del corregidor con este mandato, dictado a primeros de junio de 1785, se completó con una medida preventiva: se encargaba a las autoridades bilbaínas que vigilaran los puntos peligrosos de las orillas y prohibieran dormir en ellos a los transeúntes.

«Hágase presente al ilustre Ayuntamiento de esta noble villa, para que celare y cuide que en el dicho paso peligroso de el muelle de la Plaza, muy cercano a la Ría de esta villa, en donde ha sucedido la desgracia de haberse ahogado el explicado Alonso, ni en otros de que sea de riesgo, no permitan el que quede de noche a dormir ninguna persona con pretexto alguno, para que se eviten iguales fatales consecuencias», dice la resolución firmada por el corregidor Joseph Colón de Larreátegui.

Las autoridades municipales se mostraron receptivas ante la resolución del corregidor. Como recogió el historiador Imanol Villa, ese mismo año expresaban su preocupación por «la lamentable continuada experiencia de los muchos que anualmente se ahogan en la Ría de esta Noble Villa de Bilbao». Estos accidentes han dejado su rastro en la documentación histórica. Por ejemplo, según una causa promovida de oficio por el alcalde y juez ordinario de la villa de Bilbao el 8 de septiembre de 1784, una mujer llamada Ana María se ahogó junto al barrio de la Sendeja. Como era habitual en estos casos, el cadáver fue reconocido por un cirujano, Francisco Ochoa de Mugaburu.

Solo en los dos meses antes de que el Ayuntamiento tomara medidas, murieron diez personas en la ría. Según señala el médico e historiador Juan Gondra, a menudo los ahogados eran marinos extranjeros, lo que es lógico teniendo en cuenta que Bilbao era un puerto fluvial, con barcos amarrados a ambos lados de la ría.

De acuerdo con la resolución del corregidor, el Ayuntamiento aprobó una instrucción por la que organizó, según Gondra, «un complejo sistema de socorro que comprendía todos los pasos de la atención a los ahogados, desde la regulación de la alarma hasta el tratamiento médico de los convalecientes».

Tramos vigilados

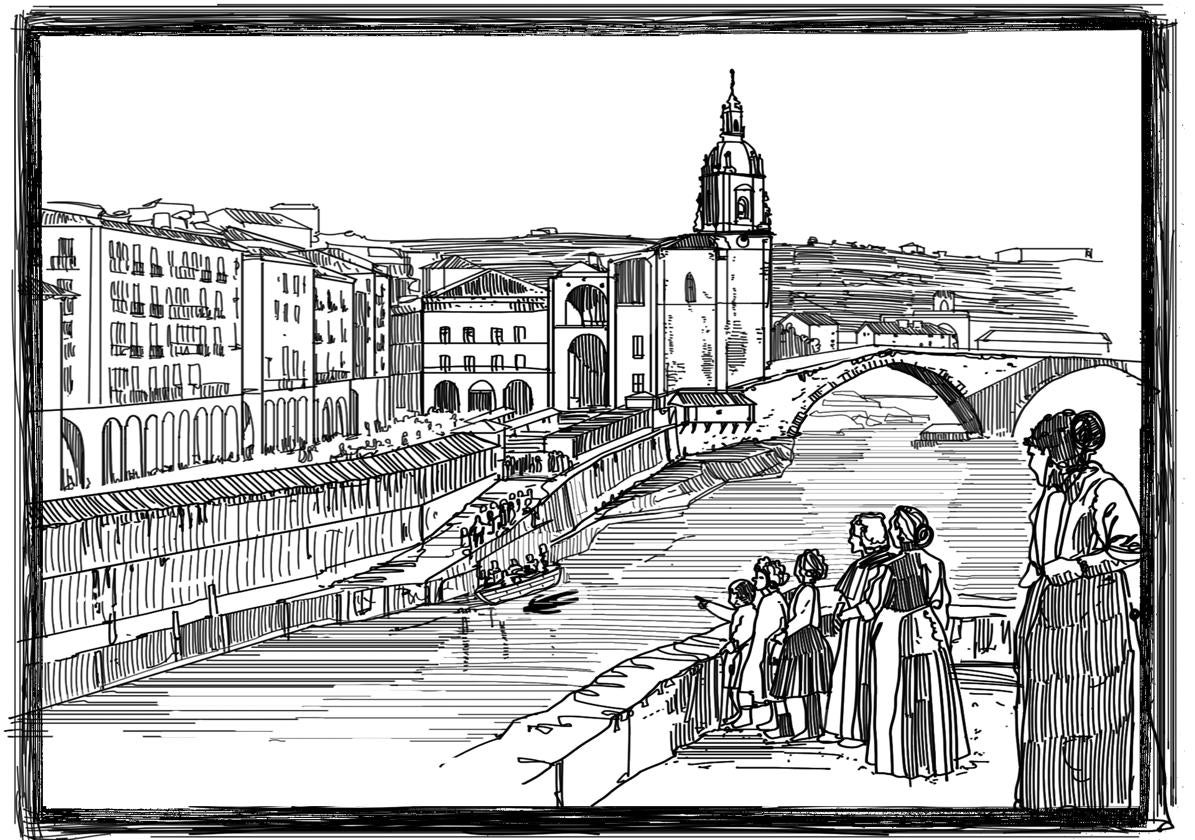

Se acotaron dos tramos de vigilancia, cada uno con su sistema de alarma para avisar si alguien caía al agua mediante un toque especial de campanas. Del primero, el tramo alto de la ría –donde se ahogó el desdichado Alonso Blanco–, se encargaba el campanero de San Antón. Del tramo bajo, a partir del convento de la Concepción, en La Naja, y hasta Campo Volantín, se ocupaba el de San Nicolás.

«Ante esta llamada todos los médicos y cirujanos de la Villa estaban obligados a asistir al tratamiento de las víctimas», escribe Gondra. Se instalaron tres locales para guardar el material de socorro –uno en la Sendeja, otro en la Ribera y otro en el Hospital de Atxuri– y cuatro mozos se encargaban de ayudar a los médicos. Otros dos actuaban como camilleros, aunque la camilla recibía entonces el nombre de «féretro».

Un médico ilustrado

En 1780 el médico alavés Joseph Santiago de Luzuriaga propuso enseñar los primeros auxilios y formar en estas prácticas a sacerdotes, maestros y otras personas cultas. Médico titular de Bilbao 19 años, propuso la compra de una máquina insuflatoria holandesa para practicar la respiración artificial a los ahogados, pero el aparato no dio buenos resultados.

Los mozos estaban preparados para prestar lo que hoy llamaríamos «primeros auxilios». Primero se desvestía al ahogado, se le secaba con dos sábanas y se le cubría con mantas. «Hecho todo con la mayor presteza –dice la instrucción–, le conducirán en dicho féretro a la casa señalada».

Allí, con el paciente sobre un lecho calentado con ceniza, se intentaba la reanimación del ahogado, caliente también –con ceniza... o con estiércol–, mediante un dispositivo llamado máquina o tubo insuflatorio, básicamente un conducto a través del cual un «hombre robusto» soplaba aire a los pulmones del ahogado, completado por una tenaza que cerraba la nariz del paciente. «Con este solo remedio se ha visto restituir muchos ahogados», se decía. Esto se completaba con la introducción de humo de tabaco en los intestinos mediante una cánula insertada en el ano. Si después de esto el accidentado no daba señales de vida, se le sangraba. Si tampoco reaccionaba, se le realizaba, a la desesperada, una broncotomía, una incisión en la traquearteria para insuflar aire. Si en cinco horas el paciente no reaccionaba, se lo consideraba muerto. Por si acaso, se prohibía enterrar los cadáveres de los ahogados hasta después de pasadas 48 horas.

Se establecieron además una serie de recompensas para las personas que dieran aviso. Quien alertara a la iglesia para tocar las campanas recibía dos reales de vellón, mientras que los que avisasen a los médicos y a los cirujanos tendrían cuatro reales. A quienes sacasen vivo al caído o antes de pasar un cuarto de hora del accidente, se les entregarían cien reales de vellón. Si fuese sacado pasado un cuarto de hora y antes de transcurrida media hora, la recompensa sería de cincuenta reales, que se reducían a veinte si se había sobrepasado este último lapso.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión