Las claves del Pacto de Lizarra

Se cumplen 20 años del acuerdo soberanista entre PNV y EA con la izquierda abertzale a cambio de una tregua de ETA

Iván Orio

Miércoles, 12 de septiembre 2018, 01:46

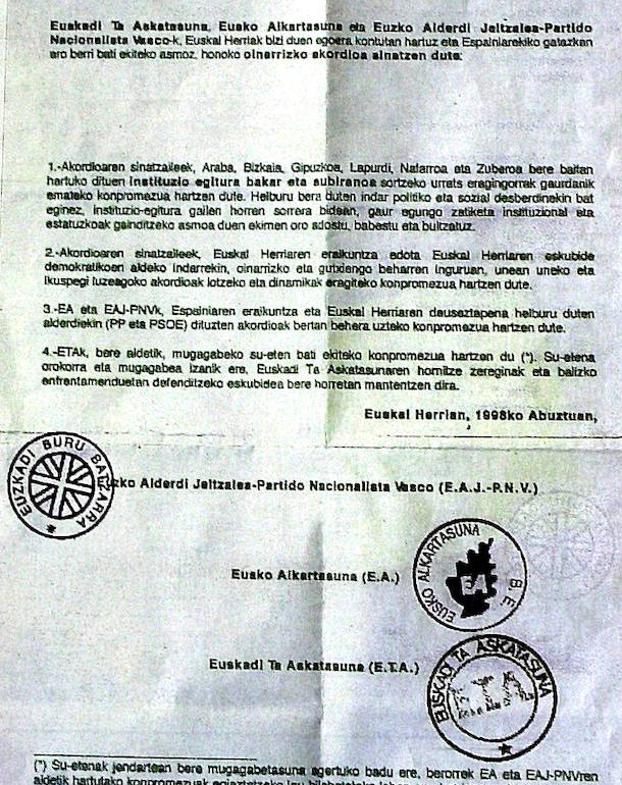

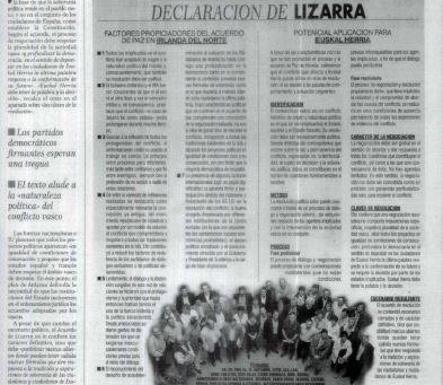

El Pacto de Lizarra, suscrito en la Casa de Cultura de ese municipio navarro el 12 de septiembre de 1998, supuso un antes y un después en el panorama político vasco y abrió una profunda herida entre nacionalistas y constitucionalistas que tardó muchos años en cicatrizar. PNV, EA e Izquierda Unida rubricaron un acuerdo con Herri Batasuna en el que se proponía una negociación sin condiciones, sin límites y sin exclusiones, en un marco de «ausencia permanente de todas las expresiones de violencia del conflicto». De forma paralela se adquirió un compromiso con ETA para que la banda silenciara las armas y los socios de Lizarra tuvieran el camino despejado para avanzar hacia la construcción nacional. La organización terrorista decretó una tregua indefinida que duró catorce meses.

-

Cocina previa

Conferencia de paz de Elkarri

PNV y Eusko Alkartasuna trabajaban internamente sobre la necesidad de profundizar en el soberanismo al considerar que el modelo autonómico estaba agotado. Sus reflexiones públicas se conocían con cuentagotas y surgían edulcoradas con una calculada ambigüedad. Tanto los jeltzales como EA aprovecharon la conferencia de paz organizada en marzo de 1995 por Elkarri, liderado entonces por Jonan Fernández, en el hotel Carlton de Bilbao para desterrar las medias tintas y defender la autodeterminación como un eventual camino hacia la paz.

«El Estatuto ha muerto»

ELA, liderada por José Elorrieta, y LAB, con Rafa Díez Usabiaga al mando, promovieron a mediados de los años 90 una unidad de acción con el objetivo de avanzar hacia un nuevo marco político. La estrategia de las centrales, firmantes ambas del Pacto de Lizarra, alcanzó su punto culminante en un acto celebrado en 1997 en el que Elorrieta proclamó: «El Estatuto ha muerto». Los partidos abertzales ya tenían la 'excusa' a la que agarrarse para comprometerse sin tapujos con la construcción nacional. El asesinato de Miguel Ángel Blanco y la reacción ciudadana frenaron transitoriamente el proyecto, pero PNV y EA reactivaron las negociaciones con HB cuando los ecos del Espíritu de Ermua no eran tan atronadores.

Adiós al Pacto de Ajuria Enea

El Acuerdo de Ajuria Enea, el primer gran hito de la unidad democrática frente al terrorismo, comenzó a resquebrajarse en 1998, una década después de su firma, con una sima ya insalvable entre abertzales y constitucionalistas. El entonces lehendakari propone un plan para intentar salvarlo 'in extremis', pero no fructifica. El PNV entiende que la alianza «no da más de sí» y en marzo de ese año abre los canales de comunicación con la izquierda abertzale para explorar otras vías.

El PSE se va del Gobierno vasco

La alianza en el Gobierno vasco entre PNV, Eusko Alkartasuna y PSE salta por los aires el 30 de junio de 1998, cuando los socialistas, liderados por Nicolás Redondo Terreros, rompen el acuerdo tras una tensa reunión de la ejecutiva. Cuestionan la lealtad de sus socios porque, lejos de aislar a la izquierda radical, se habían acercado a ella e incluso habían suscrito algún pacto. Sólo quedaban cuatro meses para el final de la legislatura, pero la transversalidad, una de las señas de identidad de la política vasca, entraba en crisis.

Reunión secreta con ETA

A mediados de julio, dirigentes del PNV y EA se reunieron en secreto con ETA. Dos semanas después recibieron un documento con un «acuerdo básico» en el que se apostaba por crear una institución común en Euskadi, Navarra y el País Vasco francés (Udalbiltza). Ambas formaciones se comprometen a romper sus alianzas con los partidos constitucionalistas y promover pactos entre las fuerzas abertzales a cambio de que la banda declare un alto el fuego indefinido. Pero exponen sus condiciones en el dorso del documento: la necesidad de negociar los ritmos de la construcción nacional, dejar la puerta abierta a acuerdos con los nacionalistas si así lo exige la gobernabilidad y el respeto a los derechos humanos.

-

La firma

Pacto de Lizarra y tregua en cuatro días

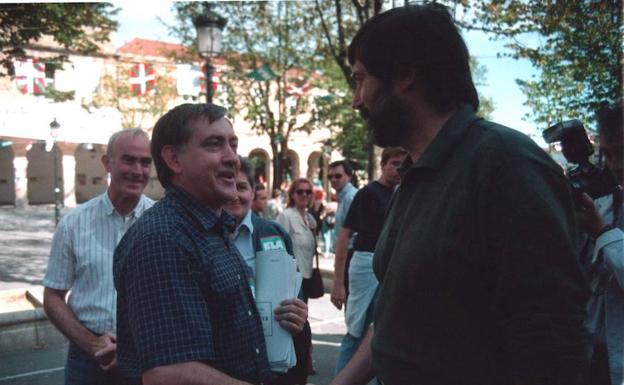

PNV, EA e Izquierda Unida suscriben el 12 de septiembre en la Casa de Cultura de Estella un documento con Herri Batasuna y otras 19 organizaciones sindicales y sociales en el que se asume la naturaleza «política» del «conflicto» y se aboga por una negociación para avanzar hacia la pacificación. La maquinaria abertzale ya estaba en marcha, con el Pacto de Ajuria Enea desahuciado, el pacto de Gobierno con el PSE roto y las conversaciones entre las fuerzas soberanistas a pleno rendimiento. Cuatro días después de Lizarra, ETA anunció un alto el fuego indefinido a las puertas de las elecciones autonómicas.

-

Lo que sucedió después

Pacto de legislatura con Euskal Herritarrok

Las elecciones autonómicas del 25 de octubre dibujaron una Euskadi plural y necesitada de alianzas. El PNV, que apostó por Juan José Ibarretxe como candidato a lehendakari, logró 21 escaños; el PP, 16; Euskal Herritarrok, siglas con las que concurrió HB tras aglutinar a varias plataformas soberanistas, 14; el PSE, también 14; Eusko Alkartasuna, 6; IU, 2 y Unidad Alavesa, otros dos. Los jeltzales abrieron una ronda de conversaciones con los socialistas que estos últimos calificaron de pantomima porque les presentaron propuestas inasumibles. El 2 de enero de 1999 Ibarretxe se convirtió en el nuevo inquilino de Ajuria Enea gracias al pacto de legislatura suscrito por PNV y EA con la izquierda abertzale.

Reunión del Gobierno de Aznar con ETA

El Gobierno de José María Aznar siempre se mostró desconfiado con el alto el fuego auspiciado desde el Pacto de Lizarra –el entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, lo calificó de «tregua trampa»–, pero entendió que debía hacer un gesto para sondear a ETA y calibrar sus intenciones. El 19 de mayo, una delegación de La Moncloa –Javier Zarzalejos, Ricardo Martí Fluxá y Pedro Arriola– se reunió en Zúrich con los dirigentes de la banda Mikel Albisu, 'Antza', y Belén González. ETA condicionó la paz al reconocimiento del derecho de autodeterminación y los enviados de Aznar rechazaron cualquier concesión política. La organización terrorista suspendió los contactos con el Ejecutivo por «filtrarlos» y por 'quemar' al mediador, el obispo Juan María Uriarte.

La foto de Lizarra se difumina

En verano ETA se reunió con responsables del PNV y EA y cuestionó su compromiso con la construcción nacional. Planteó a ambos partidos unas exigencias inviables: elecciones inmediatas en los 'herrialdes' para configurar un Parlamento de Euskal Herria y redactar una «Constitución soberana». La formación jeltzales y Eusko Alkartasuna consideraron la nueva propuesta ajena a la realidad y la banda les advirtió de que rompería la tregua si no detectaba una aceleración evidente hacia la independencia. Cumplió su amenaza a finales de noviembre, cuando anunció que sus comandos estarían operativos desde el 3 de diciembre. El Pacto de Lizarra empezaba a ser pasado.

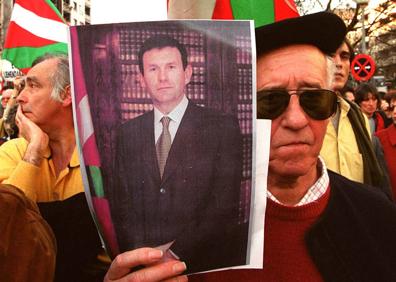

La imagen de la división

La primera víctima mortal tras la ruptura de la tregua es el militar Pedro Antonio Blanco, asesinado el 21 de enero en Madrid. Un mes después, en Vitoria, los terroristas acabaron con la vida del dirigente socialista Fernando Buesa y su escolta, el ertzaina Jorge Díez. Aquel atentado puso a prueba a una sociedad atormentada por la violencia y certificó que la fractura política y social empezaba a ser crónica, con nacionalistas y constitucionalistas separados por una grieta gigantesca. De hecho, la unidad frente a aquel crimen resultó imposible. Dos manifestaciones simultáneas –una detrás de otra– recorrieron las calles de la capital alavesa tras los dos asesinatos: una promovida por el PNV en apoyo de Ibarretxe, muy cuestionado por su gestión de un momento tan convulso, y otra más centrada en el duelo de las víctimas. Fue la imagen de la división.