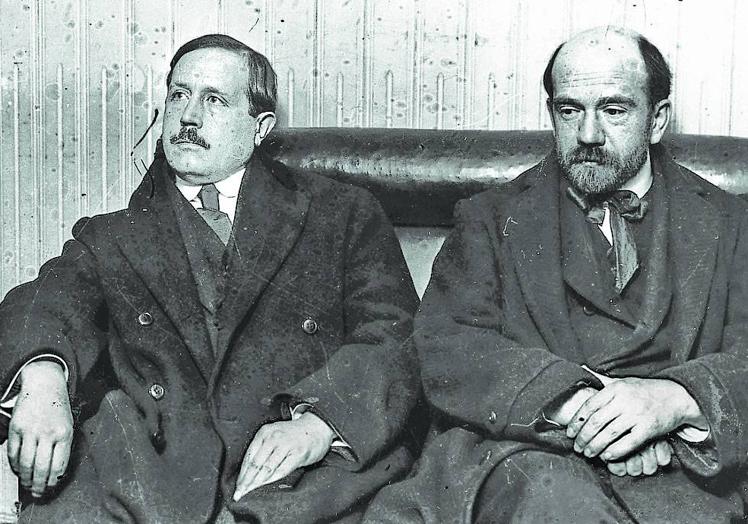

Azorín, maestro de la prosa moderna en castellano

Aniversario ·

Se cumplen 150 años del nacimiento de un autor fundamental de la Generación del 98Juan José Lanz

Profesor de la UPV/EHU

Sábado, 3 de junio 2023, 00:02

Hacia 1914, José Martínez Ruiz, nacido en Monóvar (Alicante) el 8 de junio de 1873, hace ahora 150 años, y conocido ya por su pseudónimo, Azorín, escribía: «Otra generación ha llegado. Hay en estos jóvenes más método, más sistema, una mayor preocupación científica. Son los que este núcleo forman, críticos, historiadores, filólogos, eruditos, profesores. Saben más que nosotros. ¿Tienen nuestra espontaneidad? Dejémosles paso». Quien esto decía había promovido hacía tan solo unos meses desde las páginas de 'ABC' el marbete de 'generación de 1898' para referirse a aquella 'generación' que había protestado contra «el denso e irrompible ambiente» derivado de la decadencia nacional que se había confirmado con la pérdida de las últimas colonias de ultramar; contra todo aquello que se consideraba como «viejo».

Pero había sido José Ortega y Gasset quien, en un artículo publicado en la primera página de 'El Imparcial' el 8 de febrero de 1913, 'Competencia', había dado ese nombre de 'generación del 98' a su propia generación, aquella que a la altura de 1913 se encuentra a «la mitad del camino de la vida». Aquellos que habían nacido en torno a 1880, el desastre del 98 había coincidido «con su iniciación en la mocedad», y esa generación «se encontró sin una nación en que realizarse ni individualidades a quien seguir». De ahí precisamente, señalaba Ortega, había surgido una de sus señas de identidad: una voluntad crítica («cuando no se puede hacer nada, lo más que se puede hacer es criticar») que planteaba como objetivo fundamental la europeización de España («en la palabra europeización se cifra la vida de los hombres de treinta años»).

Dos días más tarde, el 10 de febrero de 1913, Azorín publicaba en 'ABC' el primer artículo de la serie titulada 'La generación de 1898' donde aludía a los artículos de Ortega en 'El Imparcial' y a lo que aquellos señalaban como el «problema de España». El escritor de Monóvar se apropiaba no solo del marbete empleado por el filósofo para vincularlo a su propia generación (la de aquellos que tenían en torno a treinta años cuando se produjo el desastre colonial), sino que también le adscribía, en cierto modo de manera retroactiva, un espíritu crítico que el pensador madrileño había conceptuado para su propia promoción, la de Manuel Azaña, Ramón Pérez de Ayala, Gabriel Miró, Juan Ramón Jiménez, Eugenio D'Ors, Gregorio Marañón, etc.

Su estilo es impresionista, de frase breve, con descripciones minuciosas

Lo que Ortega promovía como parte del proyecto reformador que iba a emprender dentro de la «trepidación de optimismo» que atravesaba hacia 1913 la conciencia nacional, haciéndose eco de la idea de lo que impropiamente llamaba por entonces Ramón y Cajal como 'Segregación intelectual' y que en cierto modo subyacería en el concepto de 'minoría selecta' elaborado por el filósofo años más tarde, ese proyecto de reformismo liberal y democrático que lleva a Ortega a preparar su entrada en la política activa con la fundación de su Liga de Educación Política Española (1913), no era lo mismo que promovía Azorín desde las páginas de 'ABC'. El espíritu crítico que invocaba el autor de 'La voluntad' venía a desmentir el deseo rupturista del proyecto orteguiano (la idea de romper con «lo viejo», con la «vieja política» de la que el propio Azorín formaba parte), instaurando una continuidad historiográfica que reivindicaba una tradición hispana, lejana de los presupuestos europeístas, de la que su propia generación venía a ser la culminación y trataba de poner en suspenso el ideario de los más jóvenes, en un padrinazgo sospechoso, que cuestionaba el impulso renovador de estos: «¿Tienen nuestra espontaneidad? Dejémosles paso».

Ese espíritu crítico era para Azorín algo arraigado en el pensamiento español más tradicional y en esa reivindicación de un acendrado nacionalismo estético iban a coincidir sus ensayos de estos años: 'Lecturas españolas' (1912), 'Clásicos y modernos' (1913), 'Los valores literarios' (1914) y 'Al margen de los clásicos' (1915). Significativamente 'Los valores literarios' estaba dedicado a Ortega y Gasset, «inspirador de un grupo de gente joven que se moldea en la crítica de los valores tradicionales».

Definición retrospectiva

Todos estos libros conforman un canon de la literatura española, cuya herencia llega hasta nuestros días, en la búsqueda de una regeneración desde el tradicionalismo, alejada ya de los aires revolucionarios que había agitado el escritor en sus primeras obras, próximo a las ideas del príncipe Kropotkin (en 'Anarquistas literarios' [1895], por ejemplo), que, analizando el espíritu español a través de sus manifestaciones literarias, reivindicaba un nacionalismo estético desde una perspectiva netamente conservadora. No debe olvidarse que Azorín militaba desde 1905 en el partido conservador de Antonio Maura y que, de la mano de este, llegaría a ser diputado en 1907 y posteriormente con Juan de la Cierva en 1914, 1916 y 1919.

Significativamente, la fecha que había marcado generacionalmente la formación de una promoción de intelectuales que a partir del desastre colonial iban a tratar de reconstruir ideológicamente el país a través de una reforma intelectual de la cultura y de la política, se transfería a un grupo de autores a los que el fin de las guerras coloniales los toma ya formados estética e intelectualmente. Lo que era una fecha de definición de una generación de cara a enfrentarse al futuro próximo, se convertía en la definición retrospectiva de un grupo literario.

Azorín es un enamorado de la costumbre y admira los «primores de lo vulgar»

Algo de ese sentido conservador en la perspectiva tradicionalista azoriniana veía Ortega, al señalar un cambio sustancial en la concepción de la temporalidad y en la interpretación del pasado en la obra del alicantino. Aquel que hacia 1905, en 'La ruta de Don Quijote' proclamaba la realidad única del presente («solo el presente es lo real y lo trascendental»), aquel que evocaba el pasado preindustrial de Elda, Yecla y otros pueblos mediterráneos y manchegos, como una reconstrucción melancólica de un mundo idílico, donde el pasado sigue viviendo en el presente, pero con una voluntad decididamente regeneracionista y transformadora, no era el mismo que en 'Castilla' en 1912 daba un giro al pensamiento nietzscheano declarando que «vivir es ver volver».

El pasado de España ya no vive en su presente, como había visto en sus primeros textos el narrador de Monóvar, sino, más bien al contrario, España vive anclada en su pasado, y lo que había sido una mirada regeneracionista, que, en la línea unamuniana, trataba de revivir la verdadera tradición eterna y no el casticismo antañón, se transforma en una melancolía acrítica que extrae el tiempo de su natural fluir y de su dialéctica histórica.

Y ese giro apenas si se manifiesta en un cambio de estilo notorio. Porque Azorín sigue siendo el maestro de la prosa impresionista, de la frase breve, de la acumulación de imágenes, de las estructuras paralelísticas, del detalle y la descripción minuciosa y sensual, que denotan una mirada que se deleita amorosamente en los objetos cotidianos, en el vocablo antiguo, en la palabra olvidada, para hacerla retornar al presente, para actualizarla extrayéndola de su fluir temporal, para mostrar esa pervivencia del pasado en el presente, ese anclaje del presente en el pasado. Una mirada casi proustiana, si no fuera por el ritmo entrecortado de la prosa que acumula los objetos-palabras como en un viejo desván del que el escritor las extrae para quitarles el polvo y volverlas a dejar en su estante.

Esa mirada sensual primeramente, que convierte en correlato objetivo la realidad contemplada e interiorizada, puede verse en algún momento como un precedente del objetivismo característico del 'nouveau roman' francés, pero con un movimiento que, yendo a una objetivación de la sentimentalidad y a una subjetivización de lo objetivo atravesada por la temporalidad, es inverso a este, e irá poco a poco abriéndose a una construcción muchas veces simbólica y mágica de la realidad, como en 'La isla sin aurora' (1944).

Tiempo circular

Intentando detener el instante en su propio fluir, Azorín llega a otro estadio en el que el tiempo se vuelve circular, las cosas, las palabras, la Historia… vuelven sin cambio. En Azorín, el tiempo se hace tempo, la cronología exterior se vuelve tiempo interior, vivencia, construcción de la subjetividad. Su prosa lucha precisamente contra el paso destructor del tiempo, deteniéndolo, interiorizándolo, ralentizándolo, sacándolo de su propio fluir, viéndolo volver con un pesimismo asumido. Ortega lo vio muy bien al apuntar que el arte de Azorín consiste «en suspender el movimiento de las cosas haciendo que la postura en que las sorprende se perpetúe indefinidamente como un perenne eco sentimental». «De este modo -añade el pensador-, lo pasado no pasa totalmente» y, en consecuencia, se desvirtúa el poder corruptor del tiempo. Pero ello conlleva también una dimensión histórica: el descubrimiento de la inactualidad de la España de la época; España no cambia, no varía, no se transforma, vive anclada en su pasado. «La actualidad de España -señalará Ortega- es la perduración del pasado». Ello hace que Azorín sea un enamorado de la costumbre, que admire los «primores de lo vulgar», porque la costumbre y lo vulgar es aquello que se repite, es la presencia del pasado perdurando; la forma inerte de la vida, porque fuera del tiempo nada existe.

Azorín descubre, así, una nueva intimidad, esa nueva subjetividad que se construye en la literatura moderna en el cambio de siglo, y que proviene del simbolismo europeo; esa «egolatría» de la que hablaba Unamuno, que no es sino «el descubrimiento moral de la personalidad individual», «el yo de cada uno». No solo el tiempo se interioriza, sino también la realidad, los objetos son correlatos de ese yo que busca individualizarse, sostenerse en su fluidez. Fruto de esa egolatría es el juego autoficcional que trasciende el mero discurso autobiográfico, el mero relato vital para la exposición pública de la intimidad. Porque más que como novelas autobiográficas, no cabe duda de que 'La voluntad' (1902), una de las cuatro novelas fundacionales de la generación en 1902, 'Antonio Azorín' (1903) o 'Las confesiones de un pequeño filósofo' (1904) inauguran un género autoficcional en el que se diluye hasta tal punto la frontera entre el yo del autor y el del personaje, que aquel (José Martínez Ruiz) acaba identificándose nominalmente con este (Azorín). ¿Hasta qué punto buena parte de la narrativa azoriniana posterior no puede ser entendida como un juego autoficcional, donde los protagonistas de los relatos no son sino meras figuraciones de ese yo omnímodo, tal como puede verse, por ejemplo, en 'El escritor' (1942)? La evolución de su obra marca el cambio de una mirada burguesa voluntariamente provinciana, encarnada en la pequeña ciudad de provincias y sus costumbres lejanas de los focos cosmopolitas, que puede verse en algunas de sus últimas novelas, como 'María Fontán' (1942) o 'Salvadora de Olbena' (1944), pero también en libros de diferente cariz como 'Don Juan' (1922) y 'Doña Inés' (1925). ¿Hasta qué punto buena parte de su prosa considerada ensayística no pone en cuestión las fronteras genéricas, entre el relato y el ensayo, el análisis crítico y la ficción, la erudición y la invención? Esa escritura que fluye entre los vericuetos de la cultura y que, en cierto modo, adelanta el mundo borgiano. ¿No hay en esa voluntad transgresora un impulso que cuajará en algunas de sus obras consideradas «vanguardistas», como 'Félix Vargas' (1928) o 'Superrealismo' (1929)?

El propio divulgador del concepto, como muchos de sus compañeros, se mostraría renuente años más tarde a su empleo generalizado: «No acaba de gustarnos esto de la generación del 98. Diríase que hay cierta impertinencia (cuando no pedantería) en esta manera de designar». Pero él mismo encarnaba perfectamente ese espíritu finisecular que había definido voces tan diferentes como las de los hermanos Machado, Unamuno, Valle-Inclán y Baroja, pero también Alejandro Sawa, Antonio de Zayas, Felipe Trigo, Blasco Ibáñez y muchos otros.

Azorín inaugura muchos caminos para la literatura contemporánea. Mucha de la prosa con una marcada voluntad de estilo que se ha escrito en castellano a lo largo del siglo XX tiene origen en la suya. ¿No es hora ya de sacarlo de su inactualidad, la de 'El caballero inactual', y proponerlo como uno de los maestros de la prosa moderna en nuestro idioma?