Atreverse con todo, pintarlo todo

Sin etiquetas. ·

La obra de Ravel refleja en toda su diversidad la idea de una música bella, emotiva y cautivadoraAsier Vallejo Ugarte

Viernes, 21 de febrero 2025, 16:24

Ravel era partidario de ideas nuevas, pero no se consideraba un músico moderno. Nunca tuvo afán por escribir armonías radicales ni por componer solo desde ... la técnica, pues para él la música debía ser ante todo bella y emotiva, debía salir del corazón. «Siempre he tenido la idea de que un compositor debe escribir lo que siente y como lo siente, sin prestar atención al estilo que esté de moda», afirmó como una suerte de principio que lo llevó a no participar nunca en grupos o escuelas. Y por esa misma razón, cualquier etiqueta que le pongamos resulta simplificadora: no la hay capaz de abarcar toda la diversidad de su música, que lo mismo mostraba claves impresionistas que modelaba formas de danza antiguas, recreaba bailes populares o se dejaba llevar por la armonía y los timbres del jazz.

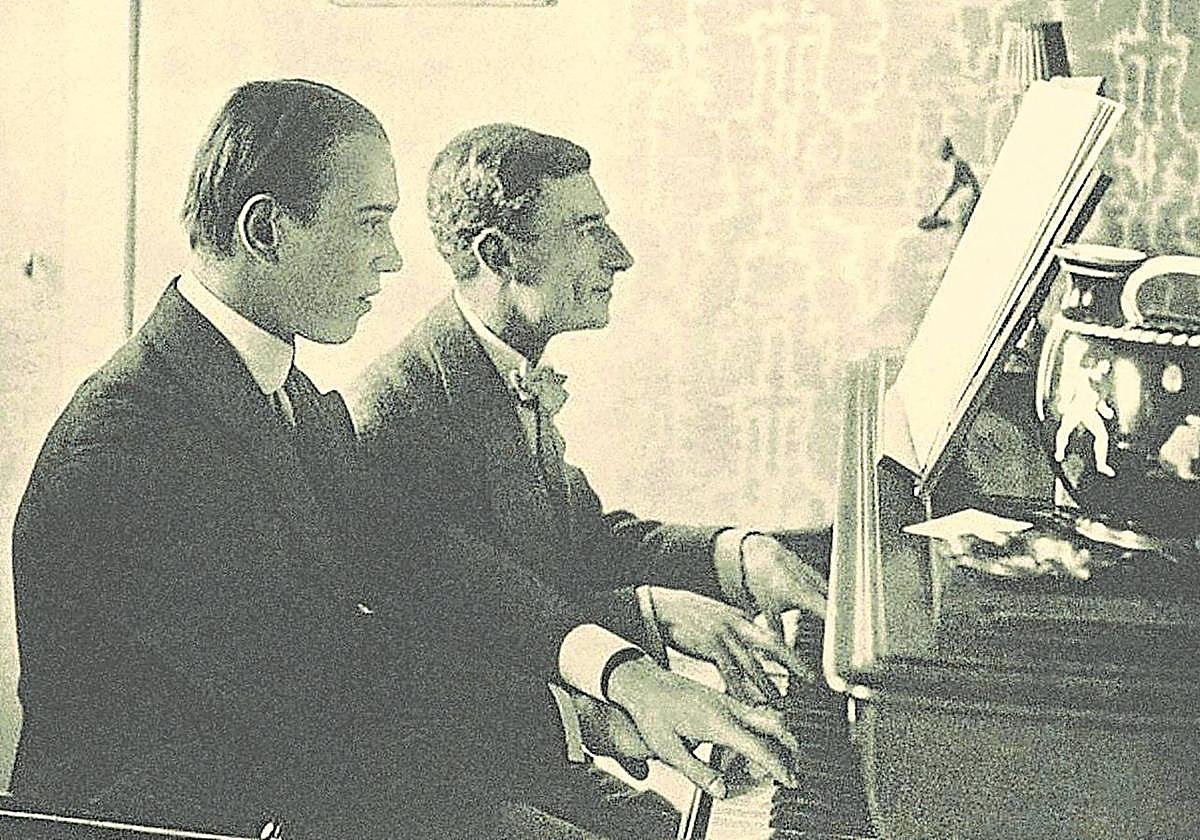

Tampoco hay en el conjunto de su obra una evolución lineal. Vladimir Jankélévitch escribió que Ravel fue «casi enseguida él mismo», aunque el cuadro de su personalidad se formaría con influencias muy distintas. De Fauré aprendería el arte de la sutileza, de Massenet tomaría la ternura, de Chabrier sorbos de fantasía, del joven Satie la intuición de una nueva simplicidad, de los rusos una poesía salvaje, de Liszt el virtuosismo junto al espíritu de libertad… Con Debussy decía sentirse en deuda, pero entre ellos las influencias fueron cruzadas. A Ravel le interesaban los nuevos caminos (rítmicos, armónicos, tímbricos) que Debussy estaba explorando para la música, sus texturas tan detalladas, la manera en que la luz y el color pasaban a ocupar un lugar preeminente, pero Ravel también supo llevar la delantera al descubrirle el encanto de lo español (Debussy le pidió el manuscrito de una habanera compuesta en 1895) y darle el ejemplo de una música esencial y claramente delineada.

La música para piano

La base de toda la obra de Ravel puede hallarse en dos piezas para piano tempranas y bien diferentes: la 'Pavana para una infanta difunta' (1899) y los 'Juegos de agua' (1901). La 'Pavana' es clasicismo puro, sereno y sin brumas, una evocación del pasado que ve de lejos el mundo diáfano de la 'Sonatina' (1905) y las danzas estilizadas del XVIII que compondría en 'Le tombeau de Couperin' (1917) en recuerdo de los amigos muertos durante la Gran Guerra. De alguna manera, la 'Pavana' adelantaba la idea de vuelta a la simplicidad que llegaría a París con el esprit nouveau, la música natural que reclamaba Jean Cocteau en 1918 para devolver la vida a un mundo abatido, ver de nuevo el azul del cielo y hacer frente a los «rebuscamientos, trampas y trucos» del romanticismo alemán, el primitivismo ruso y el impresionismo francés.

A su vez, los 'Juegos de agua', aunque beben directamente de los 'Juegos de agua en la Villa d´Este' de Liszt, tienen un aroma debussysta por sus audacias armónicas y sus sonoridades cristalinas y transparentes jugueteando en las cuerdas del registro agudo del piano. No hay bravura a la manera de Liszt, sino claridad y sugerencia describiendo una línea que en los años posteriores se arremolinaría y giraría sobre sí misma una y otra vez, dando luz a algunas creaciones deslumbrantes. Las cinco imágenes de 'Miroirs' ('Espejos', 1905) están pulidas a conciencia, artesanalmente, desde los ritmos descompuestos de 'Noctuelles' hasta el trazo seco de la 'Alborada del gracioso', desde el estatismo de 'Tristes pájaros' (donde se evoca a «los pájaros perdidos en el letargo de un bosque sombrío») hasta los violentos oleajes de 'Una barca en el océano' y las suaves disonancias de 'El valle de las campanas'.

En 'Gaspard de la nuit' (1908), basada en tres poemas de Aloysius Bertrand, Ravel mostró una maestría y una imaginación incomparables, el encuentro de un virtuosismo trascendente y la explosión de las mejores posibilidades de su lenguaje: una arrolladora fuerza marina describe el discurrir entre las aguas de la 'Ondina', una lúgubre atmósfera envuelve 'Gibet', con su campana tocando a muerto «entre los muros de una ciudad, y el esqueleto de un ahorcado al que enrojece la luz del sol», y chispazos de violencia retratan, entre brutales interrupciones y notas endiabladamente repetidas, al maligno duende 'Scarbo'.

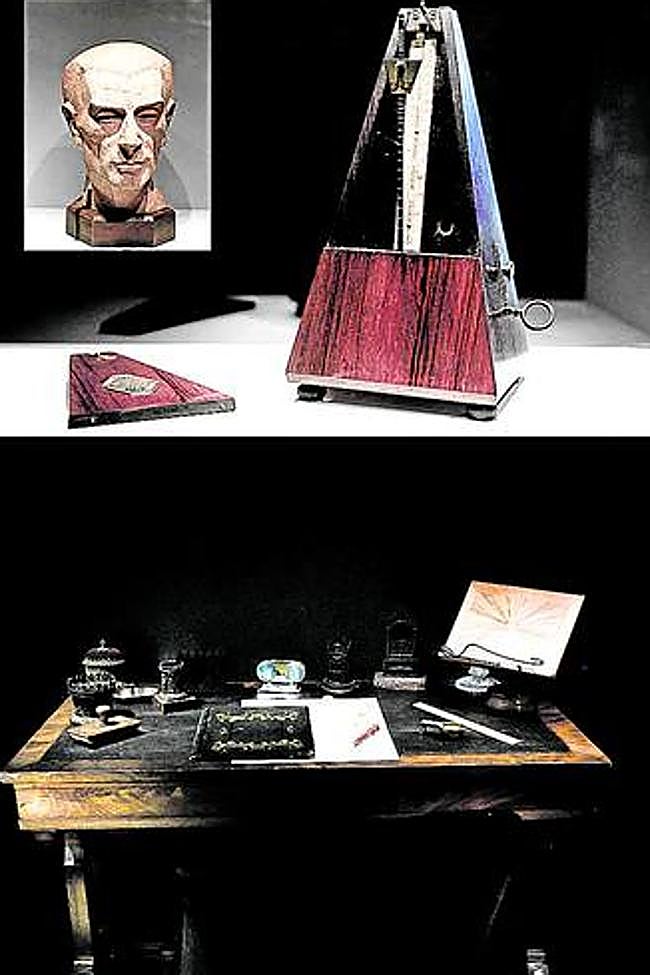

Ravel orquestó muchas de sus obras para piano, pero no quiso hacerlo con 'Gaspard de la nuit', de todas la más compleja y experimental. 'Ma Mère l'Oye' (1910), para piano a cuatro manos, es todo lo contrario: los cuentos infantiles se prestan a la sencilla linealidad de la 'Pavana', al despliegue de armonías fáciles y melodías simples con las que volver a un paraíso nunca abandonado del todo, pues «por debajo del dandi que jugaba a ser mayor, el comportamiento de Ravel dejaba al descubierto sin cesar la credulidad, la franqueza y la despreocupación de un niño» (Roland-Manuel). Los 'Valses nobles y sentimentales' (1911) se suman a la mirada al pasado, aunque en ellos hay asperezas insólitas, modulaciones imprevistas y martilleos rítmicos que colorean este antiguo baile popular del sonido de la vida moderna.

Orquesta, vocal y de cámara

Para entonces Ravel había tomado la temperatura de otros géneros musicales. Había dado al mundo un imperfecto pero luminoso 'Cuarteto', se había estrenado su 'Rapsodia española' para orquesta (considerada en su momento como el último grito de la sutileza armónica y la brillantez orquestal) y tenía varias series de canciones, entre ellas 'Schéhérazade', las 'Cinq mélodies populares grecques' y las originalísimas 'Histoires naturelles' sobre poemas de Jules Renard, que eran como su pequeño carnaval de animales. Y había compuesto una ópera, 'L´Heure espagnole', tan rítmica y precisa que ilustra a la perfección su habitual imagen de relojero suizo. Pero todas estas obras estaban a punto de verse superadas.

A un lado estuvo 'Daphnis et Chloé', estrenada como un auténtico ballet en el Châtelet de París en 1912, que con la enorme sutileza de sus matices, con su impresionante colorido y con la minuciosa descripción de sus ambientes, que van desde la primera luz del amanecer hasta marchas bárbaras y una rutilante bacanal, levantaba para Ravel un fresco musical perfectamente fiel a «la Grecia de mis sueños, que se parece mucho a la que imaginaron y pintaron los artistas franceses de finales del siglo XVIII». En el otro extremo, el de la música de cámara, Ravel dejó una pieza sublime con su 'Trío en la menor' (1914), compuesto en su totalidad en San Juan de Luz y cuyo tema inicial, según sus propias palabras, era de inspiración vasca. Aunque la música se mostraba más vital y resplandeciente que nunca, venían días oscuros y algo se presentía en las 'Deux mélodies hébraïques' (1914), especialmente en la emotiva plegaria de los muertos que es 'Kaddish', la primera de ambas.

Tras la guerra nada podía ser igual y el camino de hacia la sencillez de la 'Pavana' no tenía vuelta atrás, aunque a veces Ravel se lanzase por pendientes vertiginosas: ahí está 'La Valse' (1919), ese enorme y dramático vals para orquesta que mezclaba en su ánimo «la impresión de un remolino fantástico» y en el que algunos adivinan el desastre que acababa de conmocionar el mundo. Pero no hay música más austera que la de la 'Sonata para violín y violonchelo' (1922), de la que escribió que «está desnuda hasta el punto de que se pueden ver sus huesos», ni más tenue que la de las 'Chansons madécasses' (1926), ni más encantadoramente mágica que la de su segunda ópera, 'L´Enfant et les sortilèges' (1925), que en su alianza de estilos de todas las épocas desde los tiempos de Bach filtraba una nueva música, libre y escurridiza, que llegaba para quedarse: el jazz.

Sin esa influencia del jazz no podrían comprenderse las dos piezas que resumen la gran aportación de Ravel al mundo de la música, la ligereza unida al espíritu clásico, el abrazo de la diversidad, la potencia orquestal y la pervivencia de las viejas formas. Son sus dos conciertos para piano, concebidos a la vez pero bien distintos en su carácter, pues todo lo que es duro y oscuro en el 'Concierto para la mano izquierda' (1930) se vuelve festivo en el 'Concierto en sol' (1931), que en su Adagio central parece detener el tiempo con su dulce y lenta melodía. Sería la obra orquestal más famosa de Ravel de no ser por la existencia del Bolero, que desde el día de su estreno en la Ópera de París (1928) le seguiría a todas partes. Sobre la base de unos temas que el propio compositor consideraba impersonales, nunca se había escuchado un crescendo tan progresivo, nunca una escritura orquestal había sido tan simple y directa. Aunque muchos no la comprendieron, no hay obra más fiel a la idea de Ravel de que «la música puede emprenderlo todo, atreverse con todo y pintarlo todo, con tal de que nos cautive y siga siendo música».

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión