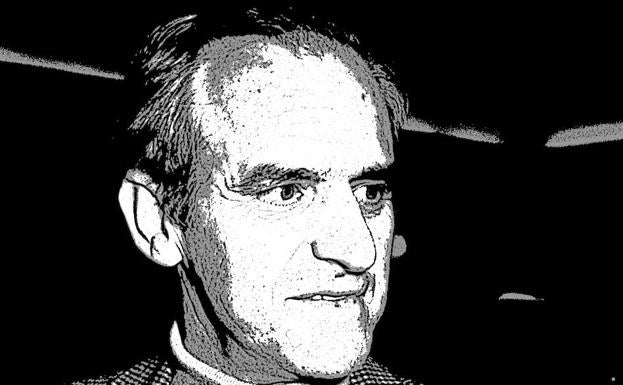

Ignacio Ellacuría, hace ya treinta años

Le mataron por no poder acallar su voz con amenazas y bombas. Pero la memoria de 'Ellacu' y sus compañeros se acrecienta, eleva nuestra mirada a lo mejor del ser humano

Hablo de Ignacio, pero no olvido a los otros cinco jesuitas y a las dos mujeres, madre e hija, asesinados el 16 de noviembre de ... hace treinta años. 'Ellacu', como le llamábamos los amigos, era el rector de la Universidad Centroamericana de San Salvador (UCA), un gran intelectual y referencia clave en la convulsa vida social salvadoreña. Por invitación suya fui a ese país a dar un curso en 1987 y viví varios meses con la comunidad de jesuitas formada casi por todos los que fueron asesinados. Eran de extraordinaria valía humana e intelectual, increíblemente trabajadores, y me acogieron como un compañero más. 'Ellacu' tuvo conmigo una relación muy cercana, quizá por considerarme un poco bajo su protección.

El caso es que a principio de noviembre de 1989 me llamó desde Madrid para que le preparase un par de entrevistas en una visita rápida que iba a realizar a Bilbao. El viernes 10 de ese mes nos encontramos en mi despacho de la Universidad de Deusto y tuvimos una charla en la que se explayó de forma muy especial. Era de natural reservado, muy concentrado en su trabajo y preocupaciones, no muy dado a confidencias. Pero aquel día me volcó su gran preocupación por la situación de El Salvador. La guerrilla había desencadenado una ofensiva en la capital y la guerra estaba en un punto álgido. Me reveló sus conversaciones con el presidente Cristiani y su convencimiento de que había una corriente de fondo que conducía a la paz. Ellacuría llevaba muchos años criticando la violencia indiscriminada del Gobierno salvadoreño al servicio de la oligarquía con la ayuda militar y la dirección política de EE UU. Pero, al mismo tiempo, era muy crítico con la guerrilla, a la que exigía que parasen de una vez. Los ataques diarios de la prensa contra los jesuitas y especialmente contra 'Ellacu' eran terribles, llenos de infamias e insultos. A la hora del desayuno lo comentaban mis compañeros con humor, pero la cosa era muy seria: de 1976 a 1985 pusieron quince bombas en la UCA.

Ignacio tenía una enorme autoridad moral en la Universidad, por supuesto, pero también en todo el país. Tras el asesinato de Monseñor Romero, era la gran referencia moral en El Salvador. Su palabra profética, universitariamente formulada, libre y rigurosa, resultaba insoportable a la oligarquía y a los militares. Y se jugaba todo su prestigio con sus críticas a la guerrilla. Consideraba que había que conceder un margen de confianza a Cristiani. (Desgraciadamente Cristiani le traicionó porque cuando los militares tomaron en una reunión en el Estado Mayor la decisión de matar a los jesuitas, se lo comunicaron y no fue capaz de oponerse). Como iba diciendo, la situación se había hecho especialmente grave en su ausencia. La Escuela Militar y el Estado Mayor no están lejos de la Universidad, que estaba rodeada por el ejército, que controlaba todas las entradas. En esas condiciones le insistí a Ignacio que no debía regresar a El Salvador, que él era el objetivo número uno, que se jugaba la vida, que debía esperar unos días. Pero precisamente porque las cosas estaban así no estaba dispuesto a demorar su ida. Imposible persuadirle. Dijo una frase muy suya: «No sería racional que me maten porque todo el mundo sabría que ha sido el ejército». Pero el odio, la infamia incubada durante años, la desesperación militarista ofusca y atropella no solo la razón sino a la misma humanidad.

Ellacuría salió de Deusto el viernes. Le acompañé por el pasillo del Rectorado y nos cruzamos con un compañero que desvió la mirada para no saludarle. El sábado 11 recogió en Barcelona el premio de la Fundación Comín, y el lunes 13 llegó a la UCA pasando el control de los soldados, que le reconocieron inmediatamente. Esa misma noche un destacamento militar entró en la universidad para explorar el terreno. El miércoles 15, a la noche, en una reunión en el Estado Mayor se tomó la decisión de acabar con él y sus compañeros. En la madrugada del 16 una patrulla del batallón Atlacat, cumpliendo órdenes, entró en la residencia universitaria, sacó a los jesuitas al jardín, les obligaron a tumbarse boca abajo y les ametrallaron. Después acabaron con la vida de Elba y Celina, esposa e hija del jardinero, refugiadas en la sala de visitas. Entre los jesuitas asesinados estaba el bilbaíno José Ramón Moreno. Arrastraron su cadáver y lo abandonaron en la primera habitación de la casa dejando en las baldosas un reguero de sangre sobre la cual cayó un libro de la estantería titulado 'El Dios crucificado', de Jünger Moltmann. En las fotos se aprecia perfectamente. Ellacuría decía que adorar a un Dios crucificado implicaba bajar de sus cruces a los crucificados de la tierra. A eso habían dedicado toda su vida.

Ellacuría molestaba por su enorme autoridad moral basada en su palabra libre, valiente y precisa. Sus análisis de la situación salvadoreña eran excepcionalmente documentados y penetrantes. Hacía operativo históricamente el concepto de «realidad», tan querido de quien fue discípulo predilecto, Xavier Zubiri. Aquel viernes, para rebatir mis argumentos en favor de que demorase su regreso, me dijo: «Lo que legitima a un rector es su capacidad para ir por delante». En la situación crítica en que estaba estas palabras suponían un excepcional valor moral. Ignacio consideraba que el trabajo universitario tenía que estar al servicio del cambio social por estricta fidelidad a su esencia. Era tajante contra la instrumentalización partidista de la Universidad. La Universidad, decía, tiene que dar voz y articular las razones de los que en su realidad misma tienen la razón y la verdad, pero que no cuentan con razones ni académicas ni intelectuales para expresarlas.

En su momento fue infamado y abandonado por muchos de los predecesores de los que hoy más reivindican su nombre. Le mataron por no poder acallar su voz con amenazas y bombas. Pero ellos, Ignacio y sus compañeros, murieron por una entrega heroica a los más pobres. El horror de su crimen se captó inmediatamente. Pero la memoria de Ignacio y de sus compañeros se acrecienta, eleva nuestra mirada a lo mejor del ser humano, a la inmensa dignidad con que es capaz de vivir y de morir.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión