La caja de cartón

Se non é vero... ·

A medida que fui recuperando la presencia de ánimo reparé en lo cerca que vivimos del desastre sin apenas ser conscientesApreté el mando de la puerta del garaje desde la segunda planta y cuando enfilé la rampa que daba acceso a la superficie, el portón ... terminaba de abrirse perezoso ante mí como por ensalmo. Como si hubiera pronunciado las palabras mágicas de Aladino ante la cueva de Alí Babá: «Ábrete Sésamo». Me sentía pletórico. Aquel viernes prometía. Un fin de semana por delante, mi mujer al lado sonriente, un tiempo formidable y grandes expectativas de disfrutar de una merecida escapada.

Al final de la calle, a poco más de cincuenta metros de distancia desde la bocana del garaje, una caja de cartón descansaba desafiante sobre el asfalto. Mi mujer, con un ligero movimiento, miró mi cara de satisfacción e intuyó inmediatamente cuáles eran mis intenciones al ver dibujarse una sonrisa maliciosa en mi boca.

- Ni se te ocurra hacer lo que estás pensando, me dijo. Yo aceleré paladeando el gustazo que me iba a producir atropellar aquella caja de cartón del tamaño del embalaje de una lavadora. Qué podía sucederle a mi flamante 4x4 por darme la satisfacción de pasarle por encima a aquel obstáculo que se interponía entre nosotros y la playa de Torimbia.

Cuando apenas faltaban media docena de metros para pasar por encima del embalaje, mi mujer logró su propósito dejando un comentario inocente en el aire. «A ver si va a haber una piedra dentro de la caja y destrozas el coche».

Temiendo que la razón anidara en la velada amenaza de mi mujer, y temiendo también las consecuencias y los efectos posteriores de aquella pretensión infantil, di un volantazo en el último segundo, sorteando el obstáculo inmediatamente antes de escuchar el crujido que hubieran provocado mis llantas aplastando el cartón.

Cuando iba a recriminar a mi mujer su permanente empeño en arruinar mis antojos y en no dejar procurarme pequeñas satisfacciones como aquella y otras cuantas, vi por el retrovisor cómo un niño salía del interior de la caja que había pretendido aplastar. El tiempo se ralentizó porque aquel segundo se hizo eterno en mi mente. El crío se había escondido en aquel refugio de cartón sin imaginar que mi vida y su destino habían pendido de un hilo tan fino como invisible.

En un segundo imaginé el ruido de aquel cuerpecito quebrándose bajo el peso de mi coche. Y pude ver reflejada en el espejo su cara de satisfacción, ajeno como era al peligro que se había cernido sobre su vida y seguro de que aquella caja había funcionado como el escudo protector de un súper héroe.

Frené en seco. Salí del vehículo y corrí hacia el niño. Mis piernas temblaban como una hoja y apenas lograban sujetarme. Cogí al niño en volandas y lo abracé llorando como un imbécil. No podía contener las lágrimas mientras veía aquellas pecas tan graciosas que tenía aquel pelirrojo del demonio a ambos lados de la nariz. El crío me miraba con una expresión tranquila viéndome llorar sin mostrar siquiera un gesto de extrañeza.

Enseguida llegó una mujer malencarada que me increpó llamándome sinvergüenza y me dijo que dejara a su hijo en el suelo o que llamaría a la policía. Las lágrimas y la congoja me impedían articular palabra. Así que la escena amenazaba con convertirse en un enorme malentendido.

Afortunadamente llegó mi mujer y me dio un abrazo sanador de aquellos que me daba mi madre cuando niño y que me aliviaban de cualquier dolor y de cualquier congoja, por profunda que esta fuera.

La madre del crío no sabía cómo interpretar la escena que estaba viendo. Hace un minuto pensaba que aquel hombre era un acosador. Más tarde, al ver las lágrimas, imaginó que se trataría de algún enfermo con algún tipo de trastorno depresivo. Y al ver a su mujer consolándole su imaginación no le alcanzó para encontrar una explicación razonable. Así que cogió la mano de su hijo y a empujones se lo llevó calle abajo.

Volvimos al coche pero yo era incapaz de conducir. Mi mujer lo aparcó como buenamente pudo y juntos volvimos a casa apoyados uno en el otro. No medió palabra entre nosotros el resto de la tarde. Su mano sobre mi frente me sanaba cada vez que mi memoria rebobinaba las imágenes grabadas en mi mente, viendo como la caja desaparecía una y otra vez delante de la carrocería de mi coche.

Cuando me sentí con fuerzas para hablar sólo se me ocurría repetir entre lágrimas la palabra gracias una y otra vez. Gracias a aquellas palabras de mi mujer que evitaron con ellas la muerte de un pelirrojo pecoso de seis o siete años de edad. Gracias a su advertencia de última hora antes del atropello de una caja vacía que se hubiera convertido en un sudario de cartón.

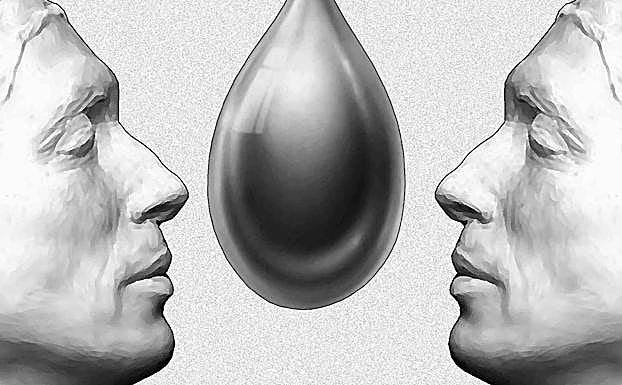

A medida que fui recuperando la presencia de ánimo reparé en lo cerca que vivimos del desastre sin apenas ser conscientes de ello; en la delgada línea que separa una vida apacible y sin sobresaltos del caos más absoluto; en la imperceptible frontera que existe entre vivir y morir o entre una sonrisa irónica y un mar de lágrimas. Y aunque era incapaz de trasladar de manera inteligible a mi mujer aquellas ideas que se agolpaban entre mis labios, donde no llegaron las palabras bastaron aquel abrazo reparador y una mirada clara.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión